TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus

Adam de la Halle (1237?-1288)

[Adam le Bossu d'Arras] Il più celelebre e l'ultimo dei trovieri. Studiò dai

cirstercensi per poi sposare una tal Maria che ricorre nelle sue composizioni.

Presto fu al seguito di Carlo d'Angio e lo seguì in Egitto, Siria e

Palestina, e infine a Napoli di cui il protettore era diventato re. Qui scrisse

il suo lavoro più celebre, Le Jeu de Robin et Marion, considerato

il primo esempio di teatro musicale in francese. Oltre a ulteriori lavori

teatrali scrisse 36 chansons, 46 rondets de carole, 18 jeux-partis, 14

rondeaux, 5 mottetti, etc.

Agostino, santo (354-430)

Teologo,

scrisse il trattato De musica, dedicato alla metrica, alla

versificazione e ai numeri eterni e spirituali. → Scheda

Albini, Alessandro (1568-1646)

Membro

degli Accademici Incamminati del Disegno, partecipò agli affreschi

dell'ottagono di S. Michele raffiguranti S. Benedetto e S. Cecilia

(1604-1605).

Alchigi, Angelo Maria

Milanese, fu abate

dell'ordine olivetano dal 1608 al 1611; cfr. Modesto Scarpini, I

monaci benedettini di Monte Oliveto, S. Salvatore Monferrato 1952, p. 208.

Come dichiara Banchieri stesso nella dedica al Cantorino olivetano (1611) – unica copia a Vercelli, ma la dedica è riproposta nelle Lettere (1628, p. 27) – fu l'Alchigi a commissionargli il Cantorino.

Alesius, Alexander (1500-1565)

Teologo

scozzese luterano. Scrisse il Primus liber psalmorum, iuxta Hebraeorum et

divi Hieronymi supputationem, Lipsiae: Hantzsch, 1554.

Alessandro Severo (208-235)

Imperatore romano dal 222 d.C.

Ambrogio, santo (337-397)

Nobile romano

(Aurelio Ambrogio), già governatore di Emilia e Liguria, fu acclamato

nel 374 vescovo di Milano (capitale dell'impero d'Occidente dal 292 al 404) per

la sua capacità a gestire le controversie con gli ariani (il vescovo

Aussenzio che sostituì era ariano). In quell'occasione fu battezzato dal

futuro sant'Agostino, e una settimana dopo, il 7 dicembre, consacrato.

Distribuì fra i poveri il suo patrimonio, combatté l'arianesimo e

si dedicò a un'intensa attività pastorale unita allo studio degli

autori cristiani. Scrisse numerose opere teologiche, e contribuì con una

ricca produzione innografica al repertorio liturgico della chiesa milanese.

Amfione

Figlio di Zeus e di Antiope,

è poeta e musicista. Per vendicare sua madre maltrattata da Dirce uccise

quest'ultima; costruì i bastioni di Tebe muovendo le pietre al suono di

flauto e lira. Aveva ricevuto da Hermes la lira in regalo. Apprese l'arte della

musica presso i Lidi e aggiunse tre corde alle quattro che la lira già

possedeva.

Anonimo iv

È il nome con cui si

identifica un trattato anonimo pubblicato per la prima volta da Coussemaker (Scriptores, i, pp. xx-xxi, 327-365, e traduzioni) come 'quarto'

documento di una serie di anonimi. È l'unica testimonianza che associa

il nome di Leonino e Perotino alla

Scuola di Notre Dame.

(pseudo) Aristotele

Con questo nome si

identificano gli anonimi autori di tre trattati:

a) la sez. xix dedicata

alla musica dei Problemata phisica, opera da tempo esclusa dagli scritti

di Aristotele (iv sec. a.C); la sezione fu tradotta in italiano da

Gerardo Marenghi come Problemi musicali (Firenze 1957);

b) un altro

trattato greco di acustica tradotto in latino a metà del xvi sec.

da Francesco Patrizi come De audibilibus e poi in italiano da Ercole

Bottrigari (1606);

c) e il Tractatus de musica (fine xiii sec.),

pubblicato da Coussemaker (i, 251), che oggi si preferisce attribuire a tal Magister

Lambertus.

Bartolino da Padova (xiv sec.)

Frate

Carmelitano, esponente dell'ars nova italiana, contemporaneo di Landini.

Prima al servizio dei Carrara di Padova, poi al seguito di Francesco Novello si

trasferì a Firenze. Il cod. Squarcialupi raccoglie tutte le sue

composizioni (11 madrigali e 27 ballate). Si può forse identificare con

il «Bartolo» citato da Villani nel Liber de

origine.

Baronio, Cesare (1538-1607)

Storico,

compilò la stesura ufficiale del Martiriologio romano (1586),

ovvero il testo di riferimento per la cronologia dei martiri.

Bazzi, Giovanni Antonio, detto il Sodoma

(1477-1549)

Vercellese, malgrado la testimonianza di Banchieri non

sono noti suoi dipinti che ritraggano s. Cecilia.

Beda, detto il Venerabile, santo (673-735)

Monaco benedettino anglosassone, dottore della Chiesa. Fu uno degli uomini

più eruditi del suo tempo. Entrato presto nel monastero di Wearmouth e

Jarrow – un monastero 'doppio' con due sedi separate che raccolsero, anche

per merito di Beda, la più importante biblioteca dell'Inghilterra –

non si spostò mai dalla sua regione. Scrisse su ogni argomento e la sua

produzione è divisa in scientifica (fra cui i testi di grammatica come De arte metrica), teologica e storica. Il suo lavoro più noto

è la Storia ecclesiastica degli Angli. Riteneva che la terra

fosse rotonda e pare sia stato il primo a usare le note a piè

pagina.

Benedetto da Norcia, santo (480-547)

Monaco fondatore dell'ordine dei Benedettini ed estensore della omonima Regola.

Benedetto viii (†1024)

Nato Teofilatto dei conti di Tuscolo, fu papa dal 1014.

Bianciardi, Francesco (1571-1607)

Maestro di cappella della cattedrale di Siena dal 1597.

Binchois, Gilles (1400-1460) → Scheda

Boezio, Severino (480-526)

Filoso e

letterato. Massimo erudito del suo tempo, fu a lungo consigliere di Teodorico

finché non fu accusato di tradimento e condannato a morte. Scrisse su

ogni argomento, fra cui spiccano il De institutione arithmetica e il De institutione musica. Il trattato sulla musica, che si occupa

soprattutto di questioni matematiche inerenti la divisione della scala, fu

punto di riferimento irrinunciabile per tutto il Medioevo, e ancora nel

Rinascimento. | Alcune liriche nel su De consolatione philosophiae (per esempio in Clm 1585, f. 54v), pur interamente adiastematiche e forse assegnate da maestri carolingi a fini didattici, sono state oggetto di un tentativo di ricostruzione della Cambridge University | video (la corrispondenza neumatica appare inesistente).

Caffarelli Borghese, Scipione (1576-1633)

Cardinale, collezionista romano.

Campeggi, Ridolfo (1585-1624)

Conte e

letterato bolognese, scrisse testi per musica fra cui gli intermedi per il

Filarmindo intitolati L'Aurora ingannata (Bologna 1608, musica di Girolamo

Giacobbi).

Carlo v d'Asburgo (1500-1558)

Imperatore dal 1519.

Carracci, Ludovico (1555-1619)

Celebre

pittore bolognese, fratello di Annibale e Agostino.

Cassiodoro (490-583)

Politoco e

letterato. Operò a fianco di Boezio alla corte di Teodorico. Con l'acuirsi delle

ostilità greco-gotiche abbandonò la vita politica e nel 540 si

ritirò a Vivarium (in Calabria dov'era nato) coinvolgendo i monaci del

luogo in attività culturali e copiatura di classici (in qualche modo

realizzando i principi della Regula di Benedetto – Montecassino era

stato fondato solo 10 anni prima). Scisse i dodici libri delle Variae,

che testimoniano la sua attività politica e numerose altri testi fra cui

le Istitutiones in due libri, dove fra le arti del quadrivio si dedica

un capitolo anche alla musica.

Clemente Alessandrino (ca. 150-215)

Teologo greco, fra i primi padri della Chiesa. Studiò alla scuola

catechetica di Alessandria con il filosofo cristiano Panteno. Poco dopo essersi

convertito al cristianesimo, intorno al 190, Clemente venne ordinato presbitero

e successe a Panteno come rettore della scuola catechetica, che sotto la sua

guida divenne famosa (pare che lo stesso Origene sia stato suo allievo).

Durante la persecuzione dei cristiani da parte dell'imperatore Lucio Settimio

Severo si trasferì a Cesarea, in Cappadocia. Si sa poco di quel che fece

in seguito: secondo alcuni studiosi è un martire, mentre altri

sostengono che abbia fondato la scuola alessandrina di teologia. Per molti

secoli venerato come santo, venne da papa Clemente VIII (1592-1605) depennato

dal martirologio per alcuni punti non ortodossi della sua dottrina. Le opere

principali di Clemente, influenzato dal neoplatonismo e dalla filosofia di

Filone di Alessandria, sono il Protreptico ai greci, il Pedagogo e gli Stromata.

Commodo, Lucio Elio Aurelio (161-192)

Imperatore romano dal 180.

Costante ii(630-668)

Imperatore

bizantino dal 641 con cui papa Vitaliano ebbe continui rapporti. È anche

possibile che Banchieri intenda Costantino iii (†641), ma non

coinciderebbero le date.

Coussemaker, Edmond de (1805-1876)

Giurista e musicologo di origine norvegese. È insieme a Fétis

l'altro grande musicologo dell'Ottocento francese. Fra i suoi numerosi

contributi dedicati al medioevo si ricorda soprattutto la continuazione degli Scriptores ecclesiastici di Gerbert, ovvero

la raccolta di teorici medioevali nota come Scriptorum de musica Medii

aevi (1864-1876):Tomo i | ii | iii | iv.

Altra sua opera

fondamentale: Histoire de

l’harmonie au Moyen-Age (1852).

Dionysius Carthusianus (Denys van Leeuwen,

1402-1471)

Teologo mistico belga; sconfinata la sua produzione

modernamente edita in 42 volumi (Montreuil-sur-mer, Tournai, Parkminster

1896-1935).

Donato da Cascia (xiv sec.) → Scheda

Dunstable, John (1390 ca - 1453) → Scheda

Dufay, Guillame (1397-1474) → Scheda

Enrico ii, santo

Imperatore dal

1014 al 1024.

Esdra (v sec. a.C.)

Personaggio a cui si

attribuisce un libro dell'Antico Testamento. I libri di Esdra sono tuttavia

quattro, il II ha preso il nome di Neemia, mentre il iii e il iv sono apocrifi.

Il iv è noto anche come Apocalisse di Esdra, da cui, fra l'altro

è tratto il testo del Requiem aeternam.

Eteria (iv sec.)

(anche Egeria, Silvia)

Nobile vedova di origine incerta (forse pagnola, forse romana) che del suo viaggio a

Gerusalemme (381-83), lasciò un diario (Itinerarium, o Peregrinatio Aetheriae). Di questo testo si persero le tracce

finché fu trovato casualmente nel 1884 a Arezzo, dal giurista Gian

Francesco Gamurrin, in una pergamena dell'xi secolo originariamente copiata a

Montecassino. La Peregrinatio Aetheriae è un importante documento

per la ricostruzione del latino volgare e per le informazioni sulle pratiche

liturgiche che si svolgevano a Gerusalemme durante la Settimana santa.

Faber Stapulensis, Jacobus (1460?-1536)

[Lefèvre

d’Etaples, Jacques] Teologo francese. Scrisse,

fra l'altro, Musica libris demonstrata quattuor (opera anche intitolata Elementa musicalia o Elementa musices), pubblicato a Parigi nel

1496 insieme ad altri opuscoli matematici.

Feliciani, Andrea (†1596)

Maestro

di cappella della cattedrale di Siena dal 1575.

Fiamma, Gabriele (1533-1585)

Canonico

regolare lateranense, scrisse Le vite dei santi (1581) che ebbe enorme

diffusione.

Filippo il Cancelliere (1160/85-1236)

[Philippus Cancellarius] Teologo e canclliere di Notre Dame di Parigi.

Ricordato per la fondamentale Summa de bono e altri testi filosofici,

produsse la migliore poesia latina del periodo, anche goliardica, ampiamente

musicata dai compositori coevi. → Scheda

Francone di Colonia (sec. metà xiii sec.)

Teorico originario di Colonia vissuto a Parigi (l'Anonimo iv distingue un "Franco primus"). Gli si attribuisce il trattato Ars cantus

mensurabilis (ca. 1270) che Hieronymus de Moravia riferisce a un

certo Johannes de Burgundia. L'Ars cantus definisce per la prima volta i

principi che saranno alla base della notazione mensurale e ci è giunto

in 8 codici. Francone è detto anche

compositore, ma nessuna musica è stata individuata con certezza. Gli si

attribuisce inoltre il trattato di teoria Compendium discantus.

| xiii sec. 1) Parigi, Nat., Lat. 11267, ff. 1–7v (ms. francese) 2) Parigi, Nat., Lat. 16663, ff. 76–83 (parigino: Hieronymus) 3) Parigi, Nat., Lat. 16667, ff. 152–65 |

1) ed. crit. Reaney 1974 [Tml] 2) Cserba 1935 [Tml] | ed. dipl. in Tml |

| xiv sec. 4) F-SDI, 42, ff. 43–53v (ms. tedesco) 5) GB-Ob, 842, ff. 49–59 (ms. inglese) |

4) ed. dipl. in Gennrich 1957 5) ed. dipl. in Tml |

| xv sec. 6) Milano, Ambr., D.5.inf., ff. 110–18 (ms. italiano) 7) Trento, ff. 3–14 (ms. italiano, annotato da Gaffurio) 8) S-Uu, C 55, ff. 20–43 (ms. svedese) |

6) Gerbert 1784/iii: 1-16 [Tml] | ed. dipl. in Gennrich 1957 7) Coussemaker 1876/i: 117-136 [Tml] | rist. in Gennrich 1957 |

Gaffurio, Franchino (1451-1522)

Compositore e teorico italiano. Dal 1484 maestro di cappella nel Duomo di

Milano, è l'autore del fondamentale Practica musice in 4 volumi

(il III perduto) pubblicato nel 1496, oltre a numerosi altri scritti di

carattere teorico e pratico. → Gaffurionline

Gaston III de Foix (1331-1391)

Nobile

francese, protettore delle arti (da non confondere con il goverantore di

Milano, 1511-1512). A lui fu dedicata molta musica e fece compilare i codici di

Ivrea e Chantilly, gli unici che contengono ars nova francese oltre a

quelli di Machault.

Gaucelm Faidit (xiii sec.) → Scheda

Gerbert, Martin (1720-1793)

Teologo e

storico della musica tedesco. È ricordato per aver pubblicato la prima

raccolta di trattati teorici medioevali sulla musica, nota come Scriptores ecclesiastici, 1784 [Tomo i | Tomo ii | Tomo iii], poi continuata da Coussemaker nell'Ottocento.

Gherardello da Firenze

(1320/25 - 1362/63)

[Nicola di Francesco] Prete fiorentino, fra i primi rappresentanti

dell'ars nova italiana. Le sue musiche rimaste, pur esigue (10

madrigali, 5 ballate e la celebre caccia) sopravvivono in vari manoscritti. E'

uno dei pochi che abbia lasciato contributi nel repertorio sacro.

Giobbe

Personaggio biblico del Libro di

Giobbe.

Giovanni Battista, santo

L'inno

«di san Giovanni Battista» è Ut queant laxis, dove si

celebra il santo e pertanto cantato il giorno di s. Giovanni (24 giugno).

Giovanni da Cascia (xiv sec.)

[Johannes de Florentia] Compositore italiano attivo a Verona alla corte di

Mastino II della Scala e forse a Milano presso Luchino Visconti. E' considerato

il precursore dell'Ars nova italiana (è il primo compositore del codice

Squarcialupi). Di lui rimangono 3 cacce a tre voci e 16 madrigali a due

voci.

Giustino, santo (†165)

Filosofo

greco convertito al cristianemo e martirizzato a Roma. È autore di due Apologie e un Dialogo; i suoi scritti sono preziosi per le

informazioni sulla liturgia del II secolo.

Glareanus, Henricus (1488-1563)

Teorico e geografo svizzero. Editore delle opere di Boezio (1546), fu

il primo a teorizzare un sistema modale basato non più sull'esacordo ma

sull'ottava da cui i 12 modi poi ripresi da Zarlino (Dodekachordon,

1547).

Gregorio I Magno, santo (540-604)

Ideale

fondatore del canto liturgico. A lui si riconduce la prima definizione del

repertorio liturgico. → Scheda

Guadenzio (iii-iv sec.)

Teorico greco.

Nulla si sa della sua vita. Scrisse un'Introdzione all'armonia, tradotta

in latino nel VI sec. (ed. Meibom 1652, tr. it. 1990), dove si espongono i

principi armonici secondo Aristosseno e Pitagora.

Guido d'Arezzo (inizio x sec.)

Primo

importante didatta della musica, inventore della moderna denominazione delle

note. → Scheda

Herder, Johann Gottfried (1744-1803)

Filosofo tedesco, predicatore e letterato, in rapporto con Kant, Diderot, D'Alembert, Lessing e Goethe, segna il passaggio fra illuminsmo e romanticismo: accanto alla ragione riconbbe il ruolo imprescindibile dell'umanità, intesa come creatività e passione. Grande cultore di musica scrisse testi per Joh. Ch. Fr. Bach e per altri musicisti. Riconobbe nella musica l'elemento che differenzia l'uomo dall'animale, e ritrovò lo spirito originario di ciascun popolo nel canto tradizionale (fu lui a coniare il termine Volkslied) che aprì la strada all'indagine sulla musica 'popolare', intesa come orale, spontanea e anonima.

Hieronymus de Moravia (fine xiii sec.)

Domenicano vissuto a Parigi e compilatore del Tractatus de musica (F-Pn Lat. 16663), in cui si abbraccia l'intera concezione della musica

medioevale: ars musica, matematica, canto liturgico, teoria mensurale.

Quest'ultima parte, che comincia con il cap. xxvi, raccoglie quattro

brevi trattati: a) Discantus positio vulgaris, b) De musica mensurabilis

positio di Johannes de Garlandia, c) Ars cantus mensurabilis di Francone di Colonia, d) Musica mensurabilis di Petrus de Picardia.

Hildegard von Bingen (1098-1179)

Monaca e mistica, autrice di composizioni musicali fra cui il dramma Ordo virtutum → Scheda

Hucbald di St. Amand (ca 845-930)

Monaco compositore e teorico. Autore di De harmonica istituzione che si

rifà all'omonimo scritto di Boezio (Gerbert, i, p. 103-151). In passato gli era

stato erroneamente attribuito il Musica enchiriadis.

Hylaire (inizio xvi sec.)

Compositore

francese. Citato per la prima volta nel Plainte du désiré di Jean Lemaire de Belges (1503), il suo nome ricompare con varianti fino al

1515. Potrebbe riferirsi a Hilaire Turluron, cantante attivo fra Ferrara,

Mantova e Roma (fra il 1507 e il 1522), o a Hilaire Bernoneau, mastro di

cappella alla corte di Parigi fra il 1510 e il 1515, poi della camera di

Francesco I (1520)

Ilario d'Orléans

Poeta raffinato e

versatile, autore di un piccolo corpus di versi e ludi pubblicato da Bulst nel

1989. Fu in rapporti con Pietro Abelardo, cui dedicò il carme Lingua

servi, lingua perfidie. Scrisse laudationes di monache (Ad sanctimonialem

nomine Bonam, Ad sanctimonialem nomine Superbam), poesie d'amore

omosessuale, tre importanti ludi drammatici (Suscitatio Lazari, Ludus

super iconia Sancti Nicolai, Historia de Daniel representanda),

epistole ed inni sacri. A lui appartengono Carm. Bur. 95 (Cur suspectum me

tenet domina?), fondato sul tema delle "malelingue" che possono rovinare il

rapporto d'amore fra la dama e il poeta; e Carm. Bur. 117 (Lingua mendax et dolosa),

fondato sul motivo della segretezza nel rapporto d'amore [Armando Bisanti].

Ippolito di Roma, santo (ii-iii sec.)

Teologo e scrittore cristiano in lingua greca. La sua strenua lotta alle eresie

lo portò a criticare anche la chiesa ufficiale. Fu eletto antipapa dai

suoi seguaci (durante i pontificati di Callisto, Urbano e Ponziano)

finché l'imperatore Massimino lo esiliò insieme a Ponziano,

eleggendo al lor posto Antero (238). I numerosi suoi scritti (elencati sul

basamento di una sua statua rinvenuta nel 1551) abbracciano tutti i generi

cristiani. Significativo, seppur di paternità dubbia, la Tradizione

apostolica, rituale per le celebrazioni cristiane.

Isaac, Heinrich (1450-1517) → Scheda

Isidoro di Siviglia (580-633)

Scrittore

cristiano, dottore della Chiesa e santo. Dall'anno 600 fu vescovo di Siviglia e

si prodigò a convertire i visigoti che avevano invaso la Spagna. Fra le

sue numerose oper si ricordano soprattutto le Etimologie in 20 libri,

specie di enciclopedia del conosciuto. I capp. 15-23 del III libro sono

interamente dedicati alla musica.

Iubal

Figura biblica (Genesi iv.21-22) cui si attribuisce l'invenzione della musica.

Jacopo da Bologna (xiv sec.)

Arsnovista

attivo a Verona e Milano, e forse a Firenze e in Spagna. Scrisse il trattato L’arte del biscanto misurato. Quasi tutta la sua produzione,

prevalentemente madrigalistica, è raccolta nello Squarcialupi.

Jacopo da Varagine (1228-1298)

Noto per

la sua celeberrima raccolta agiografica Leggenda aurea.

Jacobus Leodiensis (ca 1260-1330)

É l'autore del più vasto trattato

musicale del medioevo, contenende 521 capitoli suddivisi in 7 libri intiolati Speculum musice. I prime cinque si occupano della musica come arte

speculativa, il sesto del canto ecclesiastico e il settimo di notazione (dove

si rifiutano i principi dell'ars nova). Il trattato è stato edito

da Coussemaker (solo libri vi-vii) [TmL] e integralmente nel Corpus scriptorum de musica.

Johannes de Garlandia (ca 1270-1320)

Teorico apparentemente attivo presso l'Università di Parigi, spesso

confuso con l'omonimo poeta e grammatico inglese (ca. 1190-1272) anch'egli magister dell'università parigina. Gli si attribuiscono i

trattati De musica plana e De musica mensurabilis

positio (ca. 1260); quest'ultimo diventa parte della silloge compilata

da Hieronymus de Moravia.

É il testo di riferimento per la teoria dei modi ritmici.

Johannes de Muris (1290-1351)

Filosofo e

matematico francese. Scrisse, oltre a un compendio di Boezio, la Notitia

artis musicae (ca. 1320), il cui secondo libro anticipa i principi che

saranno più diffussamente trattati nell'ars nova di Philippe de Vitry.

Josquin Desprez (1450-1521)

Il più

celebre compositore della iii generazione dei fiamminghi. → Scheda

Landini, Francesco (1325 ca. - 1397) → Scheda

Leone i Magno, santo († 461)

È il papa (440-461) di Attila e del concilio di Calcedonia. L'episodio

che lo vede fermare Attila alle porte di Roma (452) è probabilmente

leggendario. Più significativa la convalida del conciliare (451) che

sanciva, contro il monofisimo, la doppia natura di Cristo. Fu il primo a

cominciare il processo di definizione del repertorio liturgico romano

(completato da Gregorio Magno)

redigendo il primo importante sacramentario (raccolta dei testi e degli atti

del rito) detto Leonino.

Leone x (1475-1521)

Nato Giovanni

di Lorenzo de' Medici, papa dal 1513.

Leoninus (seconda metà xii sec.)

Il primo compositore a cui si attribuiscono alcuni brani polifonici a due voci

secondo quanto riferisce l'Anonimo iv (ma nessun brano gli è

attribuito con certezza). Attivo a Parigi, è il principale esponenete

della scuola di Notre-Dame, prima di Perotinus.

Le Viser, Petrus (fl fine xiii sec.)

È uno degli interlocutori del dialogo sul mensuralismo

intitolato Reguale di Robert de

Handlo. Si suppone sia un teorico perché tali sono gli altri

protagonisiti del dialogo (Francone, Johannes de Garlandia, Petrus de Cruce etc.)

Lorenzo Masini [Laurentius de Florentia] (xiv sec.) → Scheda

Ludwig, Friedrich (1872-1930)

Musicologo

tedesco. Allievo di Gustav Jacobsthal a Strasburgo, prima cattedra di storia

della musica della storia, nel 1905 lo sostituì nell'insegnamento come

lettore e poi (1910) professore associato. Nel 1920, quando l'Alsazia

tornò ai francesi, Ludwig andò a insegnare a Gottinga dove

divenne rettore un'anno prima di morire. Il suo contibuto, concentrato sulla

polifonia medioevale, fu fondamentale per la restituzione delle prime forme di

notazione polifonica, le relazioni fra organa e mottetti (suo è

il conio del termine isoritmia) e la sistematizzazione dei principi della

notazione modale. Il suo Repertorium, malgrado la difficoltà di consultazione,

rimane strumento insostituibile per un accesso ai testimoni dell'Ars

antiqua.

Machaut, Guillame de (1300-1377) → Scheda

Marchetto da Padova (1274? - 1326?)

Compositore e teorico, autore dei trattati Lucidarium (1317, sui modi

gregoriani) e Pomerium (1318); quest'ultimo precedente alle teorie

sull'ars nova di Philippe de

Vitry e Johannes de Muris, e

destinato a influenzare l'ars nova italiana. Gli sono stati attribuiti

tre mottetti, di cui uno, Ave Regina Celorum, forse destinato alla

dedicazione della Cappella degli Scrovegni (25 marzo 1305) → Scheda

Marenzio, Luca (1553-1599)

Massimo

esponente del madrigale. La sua attività, prevalentemente svolta a Roma

– assai breve malgrado la prolificità (morì a 46 anni)

– si colloca appena prima di Monteverdi. Scrisse 9 libri di madrigali a 5

voci, 6 a 6, ed altri spirituali; inoltre 5 libri di villanelle a 3 e una

settantina di mottetti. → Madrigale

Marescotti, Ercole (†1621)

Letterato bolognese membro dell'Accademia dei Gelati. Autore di diverse

pubblicazioni, sue rime sono pubblicate nel Terzo libro di nuovi pensieri

ecclesiastici (1613) e nella Cartella musicale (1614) di

Banchieri.

Mesomede di Creta (ii sec.)

Citaredo e

poeta lirico greco fra i più apprezzati dall'imperatore Adriano, il

più noto compositore della classicità. Di lui sopravvivono una

quindicina di testi di cui quattro con musica (uno dei tre inni rintracciati da

Girolamo Mei e pubblicati nel 1581 da Vincenzo Galialei, uno s'è

scoperto suo in tempi moderni).

Metafraste, Simeone (x sec.)

Agiografo

bizantino.

Niccolò di Lira, 1270-1349)

[Nicolas de Lyre, Nicolaus

Lyranus] Teologo francescano, esegeta del Vecchio

testamento.

Niceta di Ramesiana, santo (ca. 335 - post 414)

Teologo e vesovo di Remesiana dal 366 (oggi Bela Palanka, presso

Niš in Serbia); autore di scritti catechetici (come il De explanatione

symboli) e sermoni, del trattato De diversis appellationibus

Christi, nonchè del Te Deum laudamus, di cui alcuni lo

vogliono soltanto rielaboratore.

Notker Balbulus (San Gallo, 840?-912)

[Notker il Balbuziente] Musicografo e poeta. Monaco

benedettino, diresse la scuola del monastero di San Gallo, dove fu anche

bibliotecario e hospitarius. Scrisse sequenze, articolate in distici

sull'esempio dei monaci normanni di Jumièges, per ogni festa della

Chiesa (40 si trovano nel Liber Hymnorum, ca 860-887, dedicato

all'imperatore Carlo III). Gli è attribuita anche l'importante Epistula de Musica, contenente notizie sulla notazione romaniana.

Compose inoltre opere storiche (Gesta Karoli Magni). Un suo ritratto compare nella miniatura di un codice Sangallese del X sec.

Nicomaco di Gerasa (i-ii sec. d.C.)

Matematico e filosofo greco. Neopitagorico, restituì all'aritmetica il

ruolo di scienza autonoma. La sua Introduzione aritmetica fu tradotta in

latino da Boezio e divenne testo fondamentale per tutto il medioevo. Nella Teologia aritmetica sviluppò il valore mistico dei numeri. Scisse

un Manuale di armonia (ed. 1881 con tr. fr. e 1994 con tr. ing.) e un

più vasto trattato di musica di cui rimangono solo alcuni frammenti (ed.

in Jan 1895).

Odington, Walter (fl. 1300)

Benedettino, matematico e teorico della musica britannico. Scrisse un paio di

trattati di astronomia ma soprattutto il De speculatione musicae che si

rifà a Boezio. Nel

trattato, oltre all'approccio matematico alla musica (dove compare, fra le

altre cose, il riconoscimento della terza maggiore quale rapporto di 5/4) si

trovano prezose infromazioni sulla polifonia inglese del suo tempo.

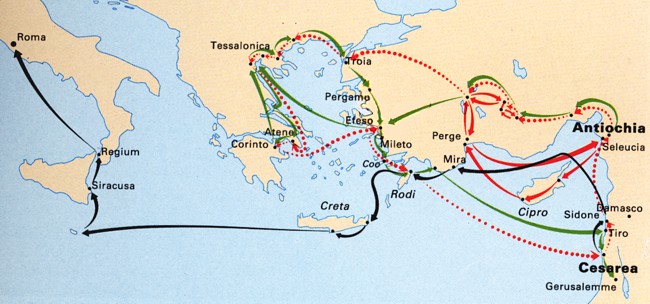

Paolo, santo (†65 d.C.)

Paolo di

Tarso, in origine di nome Saul, era ebreo, fabbricante di tende. Subito dopo la

morte di Cristo prese parte alle persecuzioni contro i cristiani. È

citato negli Atti degli Apostoli tra coloro che assistettero alla lapidazione

di santo Stefano. Viaggiando verso Damasco ebbe una visione che lo portò

alla conversione. Battezzato, si mise a predicare la fede in Cristo,

incontrando la diffidenza dei cristiani stessi, e la rivalsa degli ebrei che

più volte tentarono di ucciderlo. Fece numerosi viaggi per diffondere la

parola di Cristo, fondò diverse comunità cristiane in Asia Minore

e, infine, visse a Roma per tre anni dove fu ucciso sotto Nerone, intorno al

65. È rappresentato nella consueta tipologia dell'apostolo, vestito di

tunica e pallio. La fisionomia di Paolo è fissata dal secolo V in un

volto nobile, con radi capelli e lunga barba nera, secondo la descrizione di

Eusebio di Cesarea (secolo iii-iv); ha come attributi un libro, in riferimento

alle lettere scritte alle prime comunità cristiane, poi raccolte nel

Nuovo Testamento, e la spada, strumento del suo martirio.

Perotinus (fl. 1200)

È il principale esponente della scuola di Notre-Dame. Si

segnala per la sua produzione di organa che prosegue sulla strada di Leoninus. La sua produzione

è tramandata dai codici di

Notre Dame . Nove

brani gli sono attribuiti dall'Anonimo IV fra cui Viderunt omnes e Sederunt

principes a quattro voci.

Petrucci, Ottaviano (1466-1539)

Fu il primo stampatore musicale che, ottenuto dalla Repubblica Veneta il privilegio di stampa (1498), fu attivo per quasi vent'anni, applicando una tecnica a tripla impressione (rigo musicale, note e testo). Il suo primo libro, Harmonicae musices odhecaton, è del 1501. Lasciò Venezia nel 1510 e riaprì l'attività a Fossombrone (suo paese natale) l'anno successivo. L'elenco delle sue stampe vede la pubblicazione di messe, mottetti, lamentazioni, frottole, intavolature di liuto.

Petrus de Cruce (fine del xiii sec.)

Uno

dei più importanti teorici e polifonisti della fine del Duecento. Attivo

ad Amiens (a nord di Parigi) è ricordato soprattutto per l'utilizzo del puncum divisionis che caratterizzerà l'ars nova italiana.

Il codice

di Montpellier conserva gli unici due mottetti certamente suoi. Scrisse il Tractatus de

tonis (dove non si affrontano questioni di notazione).

Philippe de Vitry (1291-1361)

Compositore,

letterato e uomo politico. Ricordato per il suo trattato Ars nova (1322)

che diede il nome alla polifonia trecentesca. Forse formatosi

all'università di Parigi, dopo il diaconato ottenne varie prebende, fra

cui Cambrai, Clermont, Saint Quentin. Fu fra i diplomatici al servizio del duca

di Normandia che nel '50 divenne re di Francia. Nel 1351 papa Clemente vi lo nominò vescovo di Meaux. Della produzione musicale

sopravvissuta (chansons e mottetti) i brani certamente suoi sono pochissimi

(anche i suoi brani del Roman de Fauvel gli sosno stati attribuiti

congetturalmente).

Piccolomini, Ascanio i

Arcivescovo di Siena dal 1588 al 1597.

Power, Leonel (1370 ca - 1445) → Scheda

Raimbaut de Vaqeiras (ca. 1155 - ? 1207) → Scheda .

Raffaello Sanzio (1483-1520)

Pittore e

architetto.

Reni, Guido (1575-1642)

Bolognese,

eseguirà la copia dell'Estasi di S. Cecilia di Raffaello dopo il

suo trasferimento a Roma nel 1601.

Robert de Handlo (fl. 1325)

Teorico inglese autore del trattato Regule pubblicato da Coussemaker, i, p.

383.

Rore, Cipriano de (1516-1565)

Compositore

fiammingo operante in Italia (esponente insieme a Willaert e Gombert della iv generazione). Allievo di Willaert operò soprattutto a Ferrara.

La sua ampia produzione sacra (7 libri di mottetti, 2 messe e una Passione)

è oggi occultata da quella madrigalistica (5 libri a 5 voci e 2 a 4) che

vanta un'insolita ristampa postuma integrale in partitura (Tutti i

madrigali, Venezia 1577).

Jean Richafort (ca. 1480–1547)

Compositore fiammingo. Forse allievo di Josquin. Fu maestro a Mechelen

(1507-19), Bruxelles (1531) e Bruges (1542-47), forse legato a Luigi xii. Vanta una scrittura ecclettica che unisce all'imitazione serrata la

cantabilità delle voci superiori e la comprensibilità delle

parole. È ricordato soprattutto per il suo Requiem in memoria di Josquin.

Salomo, Elias (att. ca 1270)

Canonico

della provincia aquitana, lo si ricorda per il suo Scientia artis

musicae dove dà informazioni di prassi polifonica del suo tempo e

descrive un paricolare tipo di polifonia per seconde tipico della diocesi

Ambrosiana (l'unica copia del suo trattato, pubblicato da Gerbert, è a Milano in

Ambrosiana, d.74.inf).

Sauer, Lorenz (1522-1578)

Protestante

convertito al cattolicesimo, divenne certosino e prete; scrisse De probatis

sanctorum historiis (7 voll., 1576-81), a cui si riferisce Banchieri.

Sfrondati, Paolo Emilio

Milanese,

cardinale, fu vescovo di Cremona dal 1607 al 1610.

Sidonio Apollinare, santo(430?-487)

Vescovo e scrittore gallo-romano nato Lione. Di nobile famiglia, pur laico, fu vescovo di Clermont (470). Esponente della Gallia romanizzata, organizzò la resistenza contro Eurico re dei Visigoti (ma più tardi gli dedicherà un poema). Scrisse carmi (in esametri) e distici elegiaci su vari argoment. Nove libri di lettere sono pressoché l'unica fonte per la storia politica, sociale e letteraria del periodo. Si celebra il 23 agosto.

Squarcialupi, Antonio (1416-1480)

[Antonio degli Organi, di

Bartolomeo, del Bessa]

Organista e compositore. Il

più celebre organista del suo tempo, oggi ricordato per essere stato

possessore del codice Med. Pal. 87 che porta il suo nome.

Temistocle (528-461 a.C.)

Uomo di

stato greco celebre per aver reso invincibile la flotta del suo esercito.

Tinctoris, Johannes (1435 ca - 1511) → Scheda

Tolomeo, Claudio (II sec. d.C.)

Astronomo

e matematico greco, sviluppò il sistema planetario che fu l'unico

modello del mondo fino al XVI secolo. Trascorse la maggior parte della sua vita

al tempio serapeo di Canopo, nei pressi di Alessandria d'Egitto, svolgendo le

osservazioni che costituirono la base per lo sviluppo della sua teoria. La sua

opera più importante, l'Almagesto, teorizza un universo finito,

sferico e geocentrico. Scrisse inoltre Armonia un trattato di teoria

musicale che sintetizza teorie aristosseniche e pitagoriche. Fu il principale

riferimento dell'Insititutione musica di Boezio.

Urbano i, santo (†230)

Papa

dal 223. La tradizione vuole avesse battezzato Valeriano, sposo della vergine

Cecilia.

Valeriano, martire e santo (177-229)

Patrizio romano, marito di Cecilia, convertito e battezzato da Urbano i.

Valesi, Fulgenzio (1565? - post 1614)

Compositore ed editore parmense. Fra le altre cose pubblicò Canoni di più sorti fatti sopra doi canti fermi del i tuono a 3-6

voci (Milano 1611).

Valgulio, Carlo (1440?-1498)

Letterato

bresciano, segretario di Cesare Borgia. Le storie della musica lo ricordano per

la sua ottima traduzione del De musica di Plutarco, divenuta celebre nel

Cinquecento. Pubblicata nel 1532 a Venezia, se ne conserva una copia ms. del

1507 (Rvat, Gr. 186).

Vasari, Giorgio (1511-1574)

Pittore,

architetto e celebre storico dell'arte.

Visconti (signori e duchi di Milano) → Scheda

Vitaliano, santo (†672)

Papa dal

657. È possibile che l'errore di datazione di Banchieri

(«654») possa imputarsi a un refuso di stampa.

Wipone (ca. 980-1050)

Storico

e poeta, cappellano alla corte di Corrado ii e precettore di suo figlio

Enrico iii. Scrisse satire, Proverbia e canti per

l'incoronazione dei due imperatori, nonché un planctus in morte

di Corrado (1040). Gli si attribuisce la sequenza Victimae Paschali

laudes. Fondamentali per la documentazione e l'interpretazione della

politica di quegli anni i Gesta Chuonradi e la Tetralogia

Heinrici.

Zarlino, Gioseffo (1519?-1590)

Teorico e

compositore, autore, fra l'altro del fondamentale Le

istituzioni armoniche (1558). Studiò presso i frati francescani grammatica,

aritmetica, geometria e musica. Ottenuta la tonsura entrò nel coro della

cattedrale di Chiggia dove presto divenne organista. Ormai sacerdote nel '41 si

trasferì a Venezia per studiare con Willaert e approfondire gli studi di

logica, filosofia, greco ed ebraico. Nel '65 alla sua morte fu maestro di

cappella a San Marco (sostituì Cipriano de Rore, anch'egli allievo di

Willaert). Fra i sui allievi figurano Claudio Merulo, Giovanni Croce, Girolamo

Diruta, Vincenzo Galilei e Giovanni Maria Artusi. Oltre alle Istituzioni pubblicò anche le Dimostrazioni armoniche (1571), i Sopplimenti musicali (1588), e altri trattati matematici e teologici. La

sua produzione musicale consta di

un'ottantina di brani fra mottetti e madrigali.