TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus

Trovatori e crociate

Trovatori e crociateI trovatori, intesi come cantastorie

d'amore, e le crociate, luogo in cui convergono cavalleria e

fede, sono forse fra gli emblemi più tipici del nostro

immaginario medioevale.

Il moderno immaginario medievale è costruito sull'iconografia

popolare ottocentesca – neogotica e più tardi preraffaellita – a sua

volta derivata dall'estetica cavalleresca del primo Rinascimento, che

riscopriva il romanzo duecentesco i cui miti (ciclo carolingio e bretone) erano

rielaborati su vicende avvenute secoli prima. Oggi il fantasy fonde

horror e fantascienza, aggiornamenti delle saghe gotiche.

| V-VI | Caduta dell'Imp. Romano | Origini britanniche | ||

| IX | Nascita del Sacro Rom. Imp. | Origini franche | Leggende nordiche | |

| XII-XIII | Epoca delle crociate | Ciclo carolingio Chanson de Roland |

Ciclo bretone (arturiano) Perceval |

Mitologia germanica Edda |

| XV-XVIII | Antico regime | Ariosto e Tasso Handel e Vivaldi |

Tornei e Favole | |

| XIX | Ottocento | Pupi siciliani |

Mito del

Graal Walter Scott |

Wagner |

L'Ottocento sintetizza tutte queste suggestioni nel romanzo storico (Ivanhoe, Notre

Dame), nel gusto neogotico (Incubo di

Füssli, Frankenstein di

Mary Shelley), nello stile

preraffaellita (Waterhouse,

Duncan).

Attraverso il filtro ottocentesco oggi l'immaginario medioevale

elaborato all'epoca delle crociate si trasforma in fantasy, fantascienza,

horror, supereroi,

anime,

gothic metal etc.

Schema sinottico dei regni mediterranei.

da: Luigi Russo, Crociate, in Enciclopedia del Medioevo, Milano: Garzanti, 2007 (Le Garzantine), pp. 461-465.

E ormai invalsa la consuetudine di indicare in otto il numero delle crociate.

La prima, la più famosa, fu lanciata nel novembre 1095 da Urbano II al termine del concilio di Clermont e vide la partecipazione di alcuni dei più importanti signori dell'aristocrazia francese, normanna e tedesca:

Ugo di Vermandois,

Roberto II di Normandia, [francesi del nord]

Raimondo

di Tolosa, [francesi del sud]

Goffredo di Buglione, suo fratello

Baldovino, [tedeschi]

Tancredi e Boemondo d'Altavilla, [normanni di

Sicilia]

ma anche di numerosi cavalieri cadetti e avventurieri; vi fu anche una massiccia adesione popolare, probabilmente non prevista e incitata da una propaganda profetico-religiosa che ebbe tra i suoi esponenti Pietro d'Amiens detto l'Eremita.

Una volta giunti a Costantinopoli (fra l'autunno del 1096 e la primavera del 1097) i crociati furono accolti dall'imperatore Alessio I Comneno che, sospettoso di quelle grandi masse di combattenti tra cui erano presenti anche vecchi nemici come i normanni del Mezzogiorno, si fece prestare da tutti i condottieri occidentali un giuramento di fedeltà e diede il proprio appoggio all'esercito crociato in cambio del dominio sulle terre da esso conquistate lungo l'itinerario.

Ripreso il cammino alla volta dell'Asia Minore, le truppe crociate strapparono Nicea ai turchi (1097) grazie anche all'aiuto bizantino. Sconfitti i turchi a Dorileo, i crociati giunsero nell'autunno 1097 sotto le mura di Antiochia: dopo un assedio di nove mesi la città venne infine conquistata (1098) con un colpo di mano orchestrato da Boemondo d'Altavilla che, sconfessando gli accordi con i bizantini, se ne impossessò I'anno seguente determinando una rottura, mai più sanata, dell'alleanza tra occidentali e bizantini.

Frattanto (febbraio 1098) Baldovino di Buglione si era impadronito di Edessa, che venne eretta in contea. La strada per Gerusalemme era ormai sgombra. e i principali emiri locali preferirono scendere a patti con i crociati piuttosto che scontrarsi con loro.

Nel giugno 1099 le truppe cristiane giunsero sotto le porte della città santa, da pochi mesi ritornata in possesso dei Fatimidi d'Egitto; in meno di quaranta giorni questa cadde in mano cristiana; in seguito venne occupata tutta la fascia costiera siro-palestinese.

Il primo sovrano del regno fu Goffredo di Buglione che rifiutò però la corona, ufficialmente in segno di rispetto nei confronti di Cristo; minori scrupoli si fece invece il suo successore, il fratello Baldovino, incoronato re I'anno successivo (Baldovino I di Gerusalemme).

A fianco del regno gerosolimitano si costituirono tre formazioni territoriali autonome: il principato di Antiochia e le contee di Tripoli e di Edessa.

Fu proprio la caduta di Edessa in mano islamica nel 1144 a indurre papa Eugenio III a bandire I'anno successivo una nuova spedizione, la seconda crociata (1147-49), predicata in tutta Europa dal cisterciense Bernardo di Chiaravalle. Alla chiamata risposero, fra gli altri, il re di Francia Luigi VII [sposato con Eleonora d'Aquitania] e l'imperatore Corrado III.

Pur essendo meglio organizata della precedente. la spedizione ebbe esito negativo non riuscendo né a riprendere Edessa né a conquistare Damasco, assediata inutilmente nel 1148. La delusione in Occidente fu enorme e le polemiche investirono lo stesso Bernardo.

Se la caduta di Edessa aveva determinato una massiccia risposta da parte occidentale, la notizia che il condottiero curdo Saladino, dopo aver sconfitto le truppe del regno di Gerusalemme ad Hattin nel luglio 1187, era riuscito a riconquistare la città santa, gettò l'Europa cristiana nella costernazione.

Clemente III promosse subito una nuova spedizione – la cosiddetta terza crociata – cui aderirono i più importanti sovrani europei: l'imperatore Federico I Barbarossa, il sovrano inglese Riccardo I Cuor di Leone e il francese Filippo II Augusto.

, che

solo evoca una partenza per mare, è stata ricondotta ai preparativi di

questa crociata e a un troviere che forse non esiste, il

Castellano di Coucy.

, che

solo evoca una partenza per mare, è stata ricondotta ai preparativi di

questa crociata e a un troviere che forse non esiste, il

Castellano di Coucy.Mentre I'esercito tedesco si sciolse all'indomani della morte dell'imperatore avvenuta nel giugno 1190 nelle acque di un fiume della Cilicia, i contingenti francese e inglese dopo varie peripezie raggiunsero tra l'aprile e il luglio 1191 San Giovanni d'Acri, allora sotto assedio, e riuscirono a liberarla dalle truppe del Saladino.

Dopo oltre un anno di scontri venne siglato nel settembre 1192 un accordo: la regione siro-palestinese fu divisa in due, ma Gerusalemme restò nelle mani dei musulmani che concessero il libero accesso ai pellegrini.

, si lega il mito del troviere Blondel

de Nesle.

, si lega il mito del troviere Blondel

de Nesle.L'accordo non soddisfece gli occidentali che un decennio dopo organizzarono una nuova crociata, la quarta, voluta da papa Innocenzo III e partita da Venezia nel novembre 1202 sotto la guida di alcuni baroni, tra cui Bonifacio di Monferrato e Baldovino di Fiandra.

Mancando i fondi per pagare i veneziani fornitori della flotta per I'impresa, i crociati dovettero espugnare la città cristiana di Zara, ribellatasi al dominio veneziano. Subito dopo furono coinvolti anche nelle lotte inteme dell'impero bizantino: dapprima deposero l'imperatore Alessio III Angelo e restaurarono Isacco III Angelo, poi conquistarono e saccheggiarono Costantinopoli (1204). L'atto, condannato da papa Innocenzo iii, rappresentò il punto di arrivo di oltre un secolo di dissidi tra occidentali e bizantini: esso segnò anche l'inizio dell'effimero Impero latino d'Oriente e il trionfo di Venezia che da allora si impose quale incontrastato intermediario commerciale fra Oriente e Occidente.

La crociata contro gli albigesi (1209-1229) fu indetta contro i catari, eretici provenienti dai Balcani che si stanziarono in Linguadoca, nella regione di Albi (da cui albigesi).

Dopo vani tentativi di conversione con l'aiuto dei frati domenicani, papa Innocenzo III, in risposta all'omicidio di un legato pontificio (1208), bandì la crociata. Sotto la guida di Simone de Montfort (+1218), i crociati sterminarono la maggior parte degli albigesi e si impossessarono delle loro terre. Dalla parte degli albigesi si schierò il re d'Aragona, mentre la Francia, con Luigi VIII e Luigi IX, appoggiò i crociati assicurandosi in questo modo il dominio del territorio. Nel 1229 il conte Raimondo VII di Tolosa, uno dei comandanti degli albigesi, dovette accettare la disfatta di questi ultimi, sancita dal trattato di Meaux (presso Parigi).

vissero e

operarono negli stessi anni e sulle stesse terre. Vi è una

relazione?

vissero e

operarono negli stessi anni e sulle stesse terre. Vi è una

relazione?La conquista di Montsegur e le esecuzioni in massa sul rogo del 16 marzo 1244 posero fine all'ultimo tentativo di ribellione da parte degli albigesi. Piccoli gruppi sopravvissero in aree isolate e furono perseguitati dall'Inquisizione sino alla fine del XIV secolo.

La quinta crociata, bandita dal IV concilio lateranense e diretta contro l'Egitto, fu guidata da Andrea II d'Ungheria e dal re di Gerusalemme Giovanni di di Brienne; i crociati conquistarono Damietta (1219), ma sconfitti da [al-Malik] figlio del sultano d'Egitto [fratello di Saladino] dovettero ritirarsi.

È passata alla storia più per la predicazione di Francesco d'Assisi davanti al sultano che per i successi conseguiti.

Con la sesta crociata, promossa dall'imperatore Federico II d Svevia, si assisté invece alla ripresa di alcune posizioni in Terrasanta: Gerusalemme ritornò in mano cristiana ma la città venne completamente smilitarizzata in virtù dell'accordo raggiunto con il sultano egiziano al-Malik al-Kàmil (febbraio 1229).

Ma i successi diplomatici dello svevo furono vanificati dalle lotte fra papato e impero: Federico era partito alla volta della Terrasanta gravato della scomunica lanciatagli da Gregorio IX nel settembre 1227 e fu incoronato in una Gerusalemme caduta sotto l'interdetto del patriarca gerosolirnitano.

La città santa fu di nuovo perduta nell 1244 nel quadro dei rivolgimenti causati dall'avanzata mongola verso ovest, e Innocenzo IV lanciò nel Concilio di Lione (1244) un nuovo appello alla guerra contro gli infedeli. Unico a raccoglierlo fu il capetingio Luigi IX, in seguito salito agli onori degli altari, che si fece promotore delle ultime due crociate: la settima ebbe per obiettivo I'Egitto e vide la completa disfatta dei crociati francesi e la cattura dello stesso sovrano.

L'ottava, breve e disastrosa, diretta a Tunisi, si interruppe

bruscamente alla morte del re

Luigi

IX causata da un'epidemia scoppiata nell'accampamento crociato.

Dopo l'estremo e vano richiamo di Gregorio

X (Concilio di Lione, 1274), gli ultimi domini latini finirono

in mano musulmana; San Giovanni d'Acri cadde nel 1291.

Lewent 1908

Kurt Lewent, Das

altprovenzalische Kreuzlied, «Romanische Forschungen»,

xxi/2 (1905), pp. 321-448.

Bedier

· Aubry 1909

Joseph Bedier · Pierre Aubry, Les

chansons de croisade avec leurs melodies, Paris: Honore Champion, 1909;

rist. anast. Geneve: Slatkine Reprints, 1974.

Dijkstra 1995 | indice/intro

Cathrynke Th. J. Dijkstra, La chanson

de croisade: etude thematique d'un genre hybride, Amsterdam: Schiphouwer en

Brinkman, 1995.

Page 1998

Christopher Page, Echoes of the

crusades, «Early music review», 46 (Dec. 1998), p. 18.

Bracken 2001

Paul Bracken, A textual and

source-related study of Old French crusading songs with special consideration

of issues relating to performance and musical transcription, PhD,

University of Nottingham, 2001.

Routledge 2001 |

parziale

Michael Routledge, Songs, in The

Oxford Illustrated History of the Crusades, a cura di Jonathan Riley-Smith,

Oxford: Oxford University Press, 2001, pp. 91-111.

Paterson 2003

Linda Paterson, Lyric

allusions to the crusades and the Holy Land, Pdf online da symposium

(2003).

Paterson 2005 |

parziale

Linda Paterson, Occitan Literature and the Holy

Land, in The World of Eleanor of Aquitaine: Literature and Society in

Southern France between the Eleventh and Twelfth Centuries, a cura di

Marcus Bull e Catherine Léglu, Woodbridge: Boydell Press, 2005, pp.

83-100.

Wikipedia

2009

Crusade song, in Wikipedia, aggiornamento 2009.

John

William Waterhouse, A tale from Decameron (1916), |

La chanson Li nouviau tens et mais, oltre ad essere copiata in numerosi codici trovierici, è citata (vv. 7033-7039) nel Roman de la rose (ca. 1220) di Jean Renart (da non confondere con l'omonimo roman di Lorris e Meung, xiii sec.); e soprattutto compare nel Roman du Chastelain de Couci et de la Dame de Fayel (ca. 1300) di tal Jakemes (altre volte detto Jakemon Sakesep). Da qui l'anonimo autore diventa il 'Castellano di Coucy' a cui poi la tradizione ha attribuito altre liriche altrimenti anonime.

Il

romanzo del castellano di Coucy e della dama di Fayel · Rinaldo,

castellano di Coucy, fiero cavaliere e buon poeta, s'innamora della signora di

Fayel. Ella, sulle prime, fedele al marito, non lo corrisponde; commossa poi

dall'ardore del sentimento che ha suscitato, consente a ch'egli partecipi a una

giostra coi suoi colori. Il cavaliere fa prodigi di valore e un po' alla volta

il cuore della dama è conquistato. Cominciano così gli

appuntamenti notturni con la complicità di una fedele cameriera,

Isabella, ch'è pronta, se mai il signore di Fayel dovesse sapere la

cosa, a far credere che il castellano di Coucy viene per lei.

Denunziati da

una dama innamorata di Rinaldo e gelosa del segreto che ha scoperto, spiati dal

signore di Fayel, essi riescono a scongiurare il pericolo grazie a Isabella.

Fatti più guardinghi essi continuano tuttavia a vedersi con l'aiuto di

un servo, Goberto, di cui la dama di Fayel si è conquistata la fiducia.

Ma, nuovamente informato e sospettoso, il marito escogita uno stratagemma;

fingerà di volersi recare crociato in Terra Santa e portare seco la

moglie. I due amanti si disperano e Rinaldo pensa immediatamente di crociarsi

anche lui. Infatti si unisce ai cavalieri di Riccardo Cuor di Leone; ma al

momento di partire il signore di Fayel si finge malato e rinuncia alla partenza

tra la disperazione dei due innamorati.

La dama dona la sua treccia a

Rinaldo che parte; egli si copre di gloria contro i Saraceni, poi, ferito

mortalmente da una freccia avvelenata, prima di morire raccomanda a Goberto che

l'ha accompagnato, di imbalsamare il suo cuore e di portarlo in un cofano, con

le trecce, alla sua dama. Mentre Goberto sta per giungere a Fayel con la

preziosa reliquia incontra il suo antico padrone che gliela porta via. L'antico

odio e la gelosia suggeriscono a questo una terribile vendetta: fatto preparare

dal cuoco un piatto prelibato col cuore del castellano di Coucy lo dà a

mangiare alla moglie, poi le dice di che si tratta e le mostra le trecce. Ella

giura che dopo un così nobile cibo non ne gusterà più

altro, cade a terra svenuta e muore. [da Dizionario

letterario Bompiani, Milano 1947]

Poiché Li nouviau tens fa riferimento, seppur di sfuggita, a una crociata – «ainz que voise outre mer» (prima d'andare oltremare) – e poiché i Signori di Coucy parteciparono alla terza crociata (esplicitamente ricordata nel Roman di Jakemes), s'è creduto d'individuare in Guy de Coucy, il fantomatico Castellano. Tuttavia la vicenda del 'cuore mangiato' è tratta dalla vida di Guillem de Cabestany:

Vida · Guglielmo di Cabestaing fu un cavaliere della regione di Rossiglione, che confina con la Catalogna ed il Narbonese. Fu uomo molto avvenente nella persona e molto pregiato nell'armi e nelle cortesie e nei servigi di vassallo. E c'era nella sua regione una dama che aveva nome madonna Soremonda, moglie di don Raimondo di Castel Rossiglione, ch'era molto nobile e ricco e cattivo e crudele e fiero e orgoglioso. E Guglielmo amava d'amore la donna, e cantava di lei e componeva per lei le sue canzoni. E la dama, ch'era giovane e gaia e nobile e bella, gli voleva bene sopra ogni cosa al mondo. E ciò fu riferito al marito, che indagò ogni cosa, e un giorno trovato Guglielmo senza compagnia, lo uccise, e poi fece trarre il cuore dal petto e tagliare la testa. E fece arrostire il cuore e lo fece condire con la peverata, e lo fece dare da mangiare alla moglie. E quando la donna l'ebbe mangiato, Raimondo le chiese: "Sapete voi che cosa avete mangiato?" ed ella rispose: "No, se non ch'è stato un cibo molto buono e saporito". Ed egli le disse che quel ch'ella aveva mangiato era il cuore di ser Guglielmo di Cabestaing; e perché meglio lo credesse, fece portare la testa innanzi a lei. E quando la donna ciò vide e udì, perdette la vista e l'udito. E quando rinvenne disse: "Signore, per certo m'avete dato così buon mangiare, che mai più non mangerò altra cosa". E quand'egli udì ciò le corse sopra con la spada, e volle colpirla sulla testa. Ed ella corse ad un balcone e si lasciò precipitare giù. E così morì. [trad. R. Gagliardi]

Ma anche la vida del troviere di Rossiglione è in realtà recuperata da una favola tradizionale che aveva trovato eco anche nel racconto di Tristano e Isotta. Nei frammenti di Tommaso d'Inghilterra, una delle prime versioni della vicenda (seconda metà del xii sec.), un lai che canta Isotta abbandonata da Tristano, ci fa supporre che circolassero canti su quella storia:

En

sa chambre se set un jor | e fait un lai pitus d’amur: | Coment dan Guirun

fu supris, | pur l’amur de sa dame ocis | quë il sur tute rien ama, |

e cument il cuns puis dona | le cuer Guirun a sa moillier | par engin un jor a

mangier | e la dolur que la dame out | qant la mort de sun ami sout. [vv.

781-790]

E così [Isotta], che siede nella sua

stanza, canta un pietoso lai d'amore di quando ser Guirun fu colpito e ucciso

per amore della sua dama che più di tutto amava, e di quando il conte

poi diede con inganno il cuore di Guirun a sua moglie da mangiare e del dolore

che patì la dama quando seppe della morte del suo amante.

Benche il mito di Tristano si celtico, probabilmente la vicenda del 'cuore mangiato' è indiana tant'è che compave a fine Ottocento in una raccolta di antiche favole indiane a cura di Charles Swynnerton (The adventures of the Panjab hero Raja Rasalu, Calcutta 1884), e sotto varie forma si triva nella tradizione cortese. Della macabra vicenda v'è menzione nell'Ensenhamen (xii sec.); nel Lai d'Ignaure attribuito a Jean Renart (che include nel banchetto anche i genitali dello sfortunato); e nel poema Das Herzmäre del minnesinger Konrad von Würzburg (seconda metà del xiii sec.).

La prima versione in italiano compare nella Novella di messe Ruberto del Novellino (fine xiii sec.). La vicenda sarà poi resa celebre da Boccaccio la racconta nel Decamerone, iv.9 (1349).

In tempi moderni dalle vicende del Roman di Jakemes, unite a un'altra celbre storia medioevale, Le chatelaine de Vergy, l'attore e drammaturgo Dormont Belloy scrisse il dramma Gabrielle de Vergy da cui Andrea Leone Tottola trasse trasse un libretto per l'omonima opera di Michele Carafa (1816). Il testo fu reintonato come Raul di Créqui da Johann Simon Mayr (Milano 1809) e Francesco Morlacchi (Dresda 1811); come Fayel da Carlo Coccia (Firenze 1817); e finalmente Gabriella di Vergy da Gaetano Donizetti (1826) e Saverio Mercadante (Lisbona 1828).

La versione di Donizetti non andò in scena nel '26 e fu ripresa nel '38 per il San Carlo di Napoli. Nemmeno in quell'occasione, in un'altra di poco successiva, e in una terza versione preparata per Parigi ebbe modo di essere allestita: la censura ritenne il finale troppo crudo:

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La prima rappresentazione col titolo Gariella ebbe luogo solo vent'anni dopo la morte del compositore (1848) riadattata per il San Carlo da due allievi di Donizetti (Gabriele Puzone e Paolo Serao) che trassero brani da altre opere del maestro e aggiunsero ex novo altri brani, fra cui un molto più truculento del precedente: i tempi erano cambiati. L'opera ciò malgrado non ebbe alcun successo.

| gabriella | Scellerato, quel sangue

fumante si sollevi e ti spruzzi sul viso! Da quel petto squarciato e grondante si riversi in tuo petto il dolor! Dal sepolcro l'ucciso risorga qual fantasma d'orribile aspetto, e t'immerga nel cor maledetto il pugnal che strappavagli il cor! |

Versione del cod. R Da Joseph Bédier, Pierre Aubry, Les chansons de croisade avec leurs mélodie, Paris: Honore Champion, 1909. |

|

Versione del cod. V |

|

Versione del cod. K |

musica: [I] R, [II] V, [III] K P X M T — edizioni: Bedièr-Aubry 1909,

Tischler 577.1 | edizione

testo: A a C K L M O P R r4 T U u V X 6 — edizioni: Raynaud 985-986

versificazione: a10' b10 a10' b10 b10 b10 a10'

b7 – 6 coblas unissonans

![]() — The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

— The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

![]() — Alla Francesca | 1997

— Alla Francesca | 1997

![]() — Ensemble Renaissance | 2014

— Ensemble Renaissance | 2014

| Li noviaus tens et mais et violete et rosignols me semont de chanter, et mes fins cuers me fait d'une amourete si doux present que ne l'os refuser. Or me laist Dieus en tel honor monter, que cele ou j'ai nom cuer et mon penser, tiegne une foiz entre mes braz nüete, ainz que voise outre mer. |

La nuova stagione, maggio, le viole, gli usignoli mi invitano a cantare, e il mio nobile cuore mi fa un dono d'amore così dolce che non oso rifiutarlo. Ora Dio mi conceda di salire all'altro onore di tenere ancora una volta fra le mie braccia nude colei in cui sono il mio cuore e i miei pensieri prima di andare oltre il mare. |

| Au comencier la trouvai si doucete, je ne cuidai por li mal endurer; mais ses douz vis et sa fresche bouchete et si bel oel vair et riant et cler m'orent ainz pris que m'osasse doner. Se ne m'i veut retenir ou quiter, mieuz aim a li faillir, si me promete, qu'a une autre achiever. |

All'inizio la trovai così dolce, che non pensai di patire del male per lei; ma il suo dolce viso e la sua fresca bocca e i suoi begli occhi chiari, ridenti e splendenti, mi presero ancora prima che osassi concedermi. Se lei non mi vuole tenere o lasciare, preferisco astenermi da lei, lo prometto, piuttosto che avere successo con un'altra. |

| De mil sospir ke je li doi par dete ne me veut ele un seil quite clamer, ne fausse amours ne lait que s'entremete de me n'i lait dormir ne reposer. S'ele m'ocit, mains avra a garder; e m'en sai vengier fors au plorer; car cui Amors destruit et desirete, ne s'en set ou clamer". |

Dei mille sospiri che a lei devo non me ne vuol lasciare libero nemmeno uno; e il falso Amore non mi dà tregua e non mi lascia dormire e riposare. Se lei mi uccide, [Amore] avrà meno da fare, e non so vendicarmi se non piangendo, perché chi Amore rovina e priva di energie, non sa dove chiedere aiuto". |

Riccardo I d'Inghilterra – impropriamente legato alla figura di Robin Hood (il mito si colloca un secolo dopo) – vien detto 'Cuor di Leone' in seguito ai suoi successi contro il Saladino durante la III crociata. A lui si attribuiscono due chansons di cui Ja nuns hons pris conserva anche la musica.

fonti: C K N O U X za — edizioni: Tischler 1995, XII/95

versificazione: a10 a10 a10 a10 a10 b6 –

5 coblas doblas + envoi (a10 a10 b7 a10 b6)s

![]() — The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

— The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

![]() — Ensemble Perceval (Guy Robert) |

1987

— Ensemble Perceval (Guy Robert) |

1987

![]() — Erik Axel Wessberg (Viking tones) | 1998

— Erik Axel Wessberg (Viking tones) | 1998

![]() — Ensemble Perceval | 1998

— Ensemble Perceval | 1998

![]() — Modo Antiquo (Bettina Hoffman) | 2000

— Modo Antiquo (Bettina Hoffman) | 2000

| Ja nuns hons pris ne dira sa raison A droitement, se dolantement non: Mais par esfort puet il faire chançon. Mout ai amis, mais povre sunt li don. Honte i avront, se por ma reançon Sui ça deus yvers pris. |

Mai nessun prigioniero potrà esprimere bene quel che sente senza lamentarsi: ma sforzandosi puo' comporre una canzone. Ho molti amici, ma poveri sono i loro doni. Saranno biasimati, se per non darmi riscatto, son già due inverni che sono qui prigioniero. |

| Ce sevent bien mi home e mi baron, Ynglois, Normanz, Poitevin et Gascon Que je n'ai nul si povre compaignon Que je lessaisse, por avoir, en prison. Je nou di mie por nule rentrançon, Car encor sui pris. |

Ma i miei uomini e i miei baroni, Inglesi, Normanni, Pittavini e Guasconi, Sanno bene che non lascerei marcire in prigione Per denaro neanche l'ultimo dei miei compagni. E non lo dico certo per rimproverarvi, Ma perché sono ancora qui prigioniero. |

| Or sai je bien de voir, certeinnement, Que je ne pris ne ami, ne parent, Quant on me faut por or ne por argent. Mout m'est de moi, mès plus m'est de ma gent; Qu'après ma mort avront reprochement, Se longuement sui pris. |

Ora so bene, con certezza, Che un prigioniero non ha più parenti nè amici, Poiché mi si tradisce per oro o per argento. Soffro molto per me, ma più per la mia gente, Poiché, dopo, la mia morte sarà biasimata Se a lungo resterò prigioniero. |

| N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolent, Quant mes sires mest ma terre en torment. S'il li membrast de nostre soirement Que nos feïsmes andui communement, Je sai de voir que ja trop longuement Ne seroie ça pris. |

Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore

dolente, Dato che il mio Signore tormenta la mia terra. Se si ricordasse del nostro giuramento Che entrambi facemmo di comune accordo, So con certezza che mai, adesso, Da così tanto sarei prigioniero. |

| Ce sevent bien Angevin et Torain, Cil bacheler qui or sont riche et sain, Qu'encombrez sui loing d'aus, en autre main. Forment m'aidessent, mais il n'en oient grain. De beles armes sont ore vuit et plain, Por ce que je sui pris. |

Lo sanno bene gli Angioini e i Turennesi, Quei baccellieri che son sani e ricchim ora, Che io sono lontano da loro, in mano ad altri. Mi aiuterebbero molto, ma non ci sentono. Di belle armi e di scudi sono privi, Perché io sono qui prigioniero. |

| Contesse suer, vostre pris soverain Vos saut et gart cil a cui je m'en clain; E por ce que je sui pris. Je ne di mie a cele de Chartrain, La mere Loëys. |

Sorella Contessa, che conservi e protegga Il vostro alto pregio Colui cui mi appello E per cui sono prigioniero. E non lo dico certo a quella di Chartres, La madre di Luigi. |

È la più antica 'canzone di crociata' di cui sia pervenuta la musica: l'anonimo autore ricorda la caduta di Edessa del 1144 e la partecipazione di Luigi VII alla II crociata.

fonte unica: Erfurt, Biblioteca Amploniana,

ms. 32 (seconda metà XII sec.) — edizione: CMM 107/X, 890 | edizione

versificazione: a8 b8 a8 b8 a8 b8 a8 b8 –

refrain: a8 b8 a8 b8 (7 strofe, la IV e la V mutile)

![]() — The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

— The Early

Music Consort (David Munrow) | 1970

![]() — Modo Antiquo (Bettina Hoffman) | 2000

— Modo Antiquo (Bettina Hoffman) | 2000

![]() — Jerusalem (Jordi Savall) | 2007

— Jerusalem (Jordi Savall) | 2007

![]() — Cançonièr (Tim Rayborn)

— Cançonièr (Tim Rayborn)

| Chevalier, mult estes guariz, Quant Deu a vus fait sa clamor Des Turs e des Amoraviz, Ki li unt fait tels deshenors. Cher a tort unt ses fieuz saisiz; Bien en devums aveir dolur, Cher la fud Deu primes servi E reconuu pur segnuur. Ki

ore irat od Loovis |

Cavalieri, siete molto

privilegiati, quando Dio ha rivolto a voi la sua denuncia contro i Turchi e gli Almoravidi [*] che gli hanno fatto sì grave onta. Certo, a torto, han reso i suoi feudi: ne dobbiamo ben provare dolore perché là fu Dio il primo ad essere servito e ad essere risconosciuto come Signore. Chi

ora andrà con Luigi, [**] |

[*] Musulmani stanziali in Spagna e Africa nord

occidentale. E' un modo per indicare la totalità musulmana. [**] Luigi VII re di Francia, fra i promotori della II crociata. |

| Pris est Rohais, ben le savez, Dunt cretiens sunt esmaiez, Les musteirs an e desertez: Deus n'i est mais sacrifiez. Chivalers, cher vus purpensez, Vus ki d'armes estes preisez; A celui voz cors presentez Ki pur vus flit en cruiz drecez. Ki ore irat ... |

Rohais [*] è presa, lo sapete bene, e per questo i cristiani sono sconfortati. Le chiese sono incendiate e distrutte, Dio non v'è più sacrificato. Cavalieri, perché vi soffermate a pensarci, voi che siete apprezzati per le armi? Offrite il vostro corpo a colui che per voi fu messo ritto sulla croce. |

[*] Edessa, ritornata in mano musulmana nel 1144, fu la causa della II crociata. |

| Pernez essample a Lodevis, Ki plus ad que vus nen avez: Riches est e poesteiz, Sur tuz altres reis curunez: Deguerpit ad e vair e gris, Chastels e viles e citez: Il est turnez a icelui Ki pur nus fut en croiz penez. Ki ore irat ... |

Prendete esempio da Luigi che possiede più beni di voi. Egli è ricco e potente, coronato sopra tutti gli altri re: ha abbandonato il vaio e il grigio, castelli, villaggi e città e si è rivolto a colui che fu tormentato sulla croce per noi. |

|

| Deus livrat sun cors a Judeus Pur metre nus fors de prisun; Plaies li firent en cinc lieus, Que mort suffrit e passiun. Or vus mande que Chaneleus E la gent Sanguin le felun Mult li unt fait des vilains jeus: Or lur rendez lur guerredun! Ki ore irat ... |

Il Signore lasciò il suo corpo ai Giudei per tirarci fuori dalla prigione; gli fecero piaghe in cinque punti, tanto che sopportò morte e passione. Ora vi manda a dire che i Cananei e la gente di Sanguin [*] il fellone lo hanno combattutto assai vilmente: ora rendete loro la ricompensa che meritano. |

[*] Imad al-Din Zangi, il condottiero musilmano che nel 1144 sottrasse Edessa ai cristiani. |

| Deus ad un turnei enpris Dntre Enfern e Pareis, Si mande trestuz ses amis Ki lui volent guarantir Qu'il ne li seient failliz ... Ki ore irat ... |

||

| Char le fiz Deu al Creatur Ad Rohais estre ad un jorn mis: La serunt salf li pecceur ... Ki bien ferrunt e pur s'amur Irunt en cel besoin servir ... Pur la vengance Deu furnir. Ki ore irat ... |

||

| Alum conquer Moisès, Ki gist ci munt de Sinai; A Saragins nel laisum mais, Ne la verge dunt il partid La Roge mer tut ad un fais, Quant le grant pople le seguit: E Pharaon revint après: Il e li suon furent perit. Ki ore irat ... |

Andiamo a riprendere Mosè che andò sul monte Sinai; non lasciamolo più ai Saraceni, né lasciamo loro il bastone [*] con cui separò tutto in un volta il Mar Rosso, quando il grande popolo lo seguì, il faraone gli venne dietro: egli e i suoi morirono. |

[*] La 'verga di Mosé' è una delle mitiche reliquie, insieme al Santo Graal, che i cristiani trovarono a Costantinopoli quando la conquistarono durante la IV crociata (1204). Questi versi fanno supporre che in quegli anni la reliquia fosse a Edessa, dove era certamente (per poi essere traslata a Costantinopoli prima del 1204) un'altra celebre reliquia, il Madylion, ovvero quell'immagine di Cristo che alcuni ritengono essere la Sindone. |

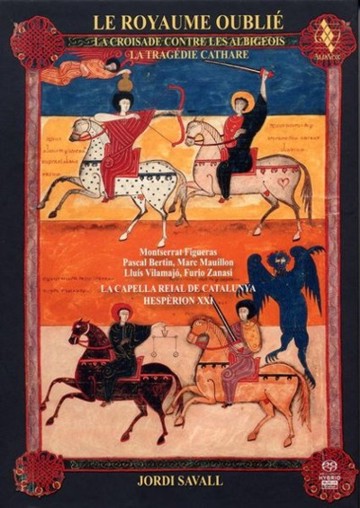

Copertina del volume-CD Le royaume

oublié |

Una constatazione si impone immediatamente a chi osserva la civiltà occitana del medioevo: è la larga coincidenza cronologica e geografica che esiste fra la diffusione della poesia dei trovatori e quella della religione catara; infatti, in un periodo che va almeno dalla meta del xii secolo alla fine del xiii e in un'area che comprende tutto il Languedoc occidentale e alcune regioni limitrofe come il Quercy [Cahors] e il Perigord, le due esperienze convissero fianco a fianco nelle stesse corti, nelle stesse città, negli stessi borghi.

Ben presto, almeno a partire dai primi decenni dell'Ottocento, questi dati di fatto hanno spinto alcuni studiosi a ricercare gli eventuali influssi o rapporti che possono aver legato i due grandi fenomeni. Basandosi su precedenti studi di Gabriele Rossetti (in particolare i cinque volumi de Il mistero dell'amor platonico nel medioevo, Londra 1840), uno storico dilettante francese affiliato ai rosacrociani, Eugène Aroux, formulò intorno alla metà del secolo nel suo Les mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au moyen âge (1858) il mito del «linguaggio segreto» dei trovatori.

Non fu però del tutto abbandonata l'idea di una qualche relazione tra la fin'amor e il catarismo: questa idea costituisce anzi il nucleo centrale dell'importante libro di Denis de Rougemont, L'amore e l'occidente (1939).

[...] ln tutta In produzione lirica medievale esiste un solo testo in cui siano esposte apertamente alcune concezioni catare: il suo autore non è un occitano ma un poeta italiano del tardo Duecento, Matteo Paterino, che nella canzone Fonte di sapienza nominato, indirizzata al celebre Guittone d'Arezzo, e pubblicata solo recentemente in edizione critica, oppone alla dottrina cattolica professata dal destinatario la teologia dei due princìpi, da lui illustrata in termini strettamente aderenti a quelli di Giovanni di Lugio e della Chiesa eretica di Desenzano.

Nemmeno il grande poema di paratge [framm.], la seconda parte della Canzone della crociata albigese, il cui autore prende decisamente le parti dei conti di Tolosa contro i crociati francesi e il clero, mostra la minima traccia della teologia catara.

[... È evidente] la profonda consonanza esistente fra le posizioni antiromane dei catari e quelle espresse in una vasta produzione di sirventesi composti soprattutto nella prima meta del xiii secolo e dominati da una violenta polemica contro il clero e contro i Francesi. [...] Emblematico è il caso di Raimon de Miraval, il cui canzoniere fa quasi da cerniera tra il trobar amoroso del xii secolo e quello politico-morale che domina nel successivo.

E fu soprattutto dopo Muret che incominciò a levarsi la voce di numerosi poeti, per lo più legati ai conti di Tolosa, che composero violente invettive contro i Francesi invasori e contro le sempre più pesanti ingerenze del clero in Occitania e nelle regioni confinanti. Fra questi i nomi più importanti sono quelli di Peire Cardenal, Guilhem Figueira e Guilhem Montanhagol. Nei loro componimenti, come in quelli di numerosi altri trovatori, la Chiesa e il clero sono oggetto di attacchi portati sia sul piano propriamente religioso, sia su quello politico.

Dopo il 1233 sono severamente censurati anche i metodi brutali e persecutori spesso praticati dal Tribunale dell'Inquisizione, come nel sirventese Del tot vey remaner valor [audio] di Guilhem Montanhagol [...]

[...] le accuse contenute nelle prime due coblas del sirventese Li clerc si fan pastor [audio] dello stesso Peire Cardenal dove i membri del clero cattolico sono successivamente descritti come «assassini», come «lupi rapaci» travestiti da pecore e come illegittimi detentori del potere nel mondo, corrispondono esattamente a quelle rivolte loro in un passo del trattato originale cataro (scritto in occitano) La Gleisa de Dio.

[...] il testo piu conforme in assoluto ai temi della predicazione antiromana dei catari è certamente l'infuocato sirventese contro Roma di Guilhem Figueira, D'un sirventes far en est son que m'agenssa [audio1 (Lilium Lyra, 2010 · strofe 1-3, 7, 22) | audio2 (Jordi Savall, 2009 · strofe 1-2, 8-9, 22-23), composto sulla musica del canto mariano Flors de Paradis (PC 461.123)].

Non sorprende, percio, che anche questo sirventese sia citato in un documento inquisitoriale, il verbale di un processo per eresia intentato nel 1274 contro un mercante di Tolosa, Bernart Raimon Baranhon. A una domanda degli inquisitori, che gli chiedono se fosse mai venuto in possesso di un libro intitolato Biblia in Romano e che incominciava con le parole «Roma trichairitz», Baranhon risponde di no ma ammette di aver ascoltato una volta alcune coblas composte da un giullare di nome Figueira; e cita a memoria tutta la prima cobla di D'un sirventes, dichiarando di averla recitata più volte in pubblico [...].