TSM | Cronologia | Onomastico | Glossario | Thesaurus

Guillaume Dufay

Guillaume Dufay

(ca 1400 - Cambrai 1474). Cantore a Cambrai, operò per molti anni in Italia, presso i Malatesta, la corte papale e i duchi di Savoia, per poi terminare la sua vita a Cambrai. Fu il più importante compositore della sua generazione. Gli si attribuiscono 8 messe, 50 composizioni sacre, 32 mottetti, 87 chansons.

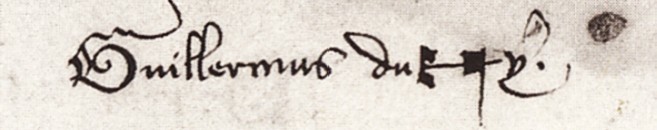

Occasionalmente il nome di Dufay diventa un rebus (che forse riproduce i modi con cui si firmava), dove la sillaba fa è resa dalla nota corrispondente (secondo solmisazione): qui un esempio dal cod. Canonici 213:

Figlio illegittimo di un prete e di Maria Du Fayt nacque, presumibilmente, a Beersel vicino a Bruxelles il 5 agosto 1397 e morì a Cambrai il 27 novembre 1474. Le tappe della sua vita si articolarono soprattutto fra Cambrai, Rimini, Roma e Chambéry.

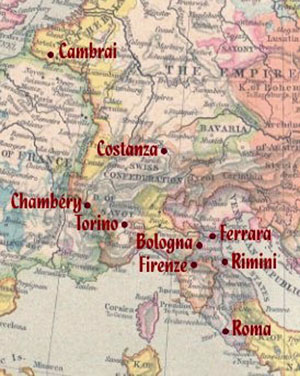

I suoi spostamenti possono essere organizzati in 5 grandi periodi:

1. fino al 1420, formazione a

Cambrai, con il soggiorno a Costanza (che gli aprirà la strada di

Rimini)

2. 1420-1428, nel riminese sotto

la protesione dei Malatesta

3. 1428-1433, cantore papale

4. 1433-1458, il lungo periodo

legato ai Savoia, segnato da una prima fase di assestamento (1433-1437) e dal

ritorno forzato a Cambrai (1439-1450)

5. dal

1458 alla morte, stabile a Cambrai

Cambrai

aveva una prestigiosa maîtrise presso la sua cattedrale, dove

studiò Dufay. L'arcivescovo di Cambrai, Pierre d'Ailly (1350-1420), creato cardinale nel 1411 dall'antipapa Giovanni xxiii,

parteciperà al Concilio di Costanza (1414-18) recando con se il giovane

Dufay.

Cambrai

aveva una prestigiosa maîtrise presso la sua cattedrale, dove

studiò Dufay. L'arcivescovo di Cambrai, Pierre d'Ailly (1350-1420), creato cardinale nel 1411 dall'antipapa Giovanni xxiii,

parteciperà al Concilio di Costanza (1414-18) recando con se il giovane

Dufay.

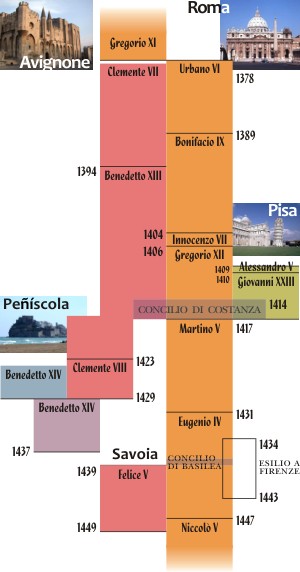

Difficoltà della Chiesa: dopo la 'Cattività Avignonese' (1378), tornata a Roma la sede papale, furono in breve tempo eletti due papi che diedero origine allo Scisma d'Occidente (o Grande Scisma in opposizione al Piccolo Scisma del 1439-49).

Il Concilio di Costanza, oltre a ricomporre lo Scisma, fu fucina di culture diverse (europee e orientali) che mise a contatto Dufay con le pratiche più varie della musica. In quegli anni Carlo Malatesta, vicario della Santa Sede, seppe apprezzare le doti di compositore di Dufay.

I Malatesta furono un'importante famiglia del riminese che ebbe il suo massimo splendore nel Quattrocento, segnatamente con Sigismondo Pandolfo (1417-1468), protettore di Piero della Francesca e Leon Battista Alberti.

Alcuni brani di Dufay di questi anni si legano a celebrazioni della famiglia Malatesta:

Pur sempre legato ai Malatesta (v. le ultime due composizioni), fra il 1426 il 1428 è a Bologna, familio del cardinale Louis Aleman, conciliarista di spicco a Costanza e, dal 1425, goverantore di Bologna.

Al segretario di Aleman, Robert Aclou (con cui probabilmente Dufay fece il viaggio da Cambrai a Bologna), dedica Rite maiorem e, in riferimento alla chiesa di San Giacomo Maggiore, sede di Aleman, scrive la missa plenaria Sancti Jacobi.

Allontanato l'Aleman da Bologna (espulso dalla fazione avversa dei Canedoli), Dufay, forse in ragione delle parentele di Vittoria Colonna è assunto alla corte papale (Martino V). Il papa successore, Eugenio IV, osteggiato dai Colonna dovrà rifugiarsi a Firenze dal 1433, dopo aver incoronato Sigismondo a imperatore, per cui Dufay compose Supremum est mortalibus bonum.

I rapporti con i Savoia devono legarsi probabilmente all'incoronazione di (1433). Alla cerimonia romana probabilmente assistette anche il suddito duca di Savoia Amedeo VIII (Sigismondo aveva trasformato la contea in ducato nel 1416).

Esiliato Eugenio IV a Firenze, Dufay si ritrovò a segurlo fra Firenze e Bologna. Soggiornando anche a Ferrara, avendo Eugenio allacciato rapporti con gli Estensi, in previsione della ripresa del Concilio di Basilea nella nuova sede di Ferrara.

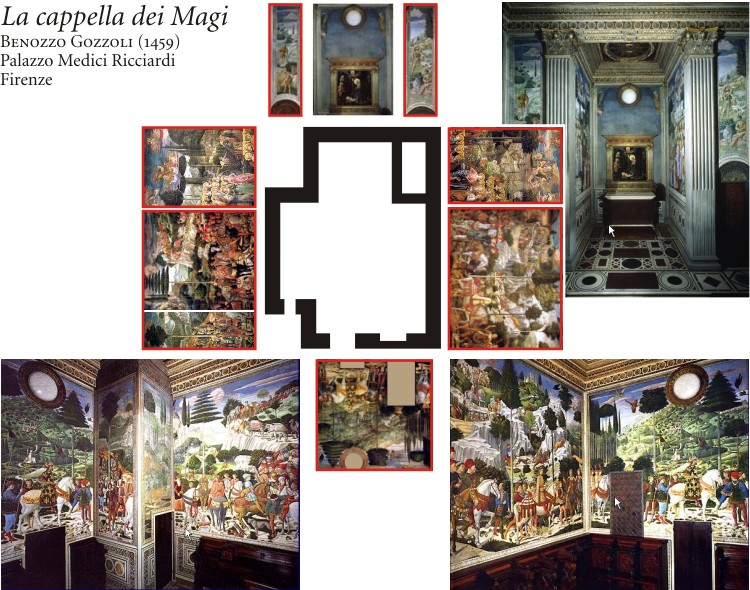

Ma fu con le decisioni assunte dai cardinali francesi riuniti a Basilea in opposizione al Concilio di Firenze (immortalato nella Cappella dei Magi di Gozzoli) che Dufay si trovò fra due fuochi: eletto Amedeo di Savoia antipapa, preferì tornare a Cambrai.

Sacra: Alma Redemptoris Mater | Missa L'homme armé | Missa Sancti Jacobi | Missa Se la face ay pale

Mottetti: Apostolo glorioso | Ecclesiae militantis | Nuper rosarum flores | Rite maiorem | Supremum est mortalibus donum | Vasilissa ergo gaude

Profana: Adieu ces bons vins de Lannoys | Adieu m'amour, adieu ma joye | Ce jour de l'an voudray joye mener | Craindre vous vueil [rondeau] | De ma haulte et bonne aventure [virelai] | Donna gentile, bella come l'oro | Donna i ardenti ray | Donne l'assault a la fortresse | Entre vous, gentils amoureux | He, compaignons [rondeau] | Invidia nimica | J'atendray tant qu'il vous playra | Je me complains piteusement | La belle se siet au piet de la tour | La dolce vista | L'alta belleza tua, virtute, valore | Ma belle dame souveraine | Malheureulx cueur, que vieulx tu faire? | Mon chier amy [ballade] | Mon cuer me fait tous dis penser | Navré je suis d'un dart penetratif | Par droit je puis bien complaindre | Par le regart de vos beaux yeux | Passato è il tempo omai [ballata] | Quel fronte signorille in paradiso | Resvellies vous [ballade] | Se la face ay pale [chanson strofica] | Vergene bella [stanza] | Vostre bruit et vostre grant fame

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

Antifona

![]() – Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

– Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

![]() – Music of the Renaissance | info

– Music of the Renaissance | info

![]() – I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 180v -

181r

– I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 180v -

181r

![]() – Machaut/Dufay: Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance © 1990 | info | cover

– Machaut/Dufay: Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance © 1990 | info | cover

![]() – Id.

– Id.

![]() – O

Gemma Lux | Huelgas Ensemble | Paul Van Nevel | Harmonia Mundi

© 1999 | info | cover

– O

Gemma Lux | Huelgas Ensemble | Paul Van Nevel | Harmonia Mundi

© 1999 | info | cover

![]() – Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 2: Motetti, a cura di Guillaume de Van, Rome : American

institute of musicology, 1951

– Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 2: Motetti, a cura di Guillaume de Van, Rome : American

institute of musicology, 1951

——

Mottetto isoritmico a cinque voci. Unico manoscritto a Bologna (ms Q 15, ff. 241v-242).

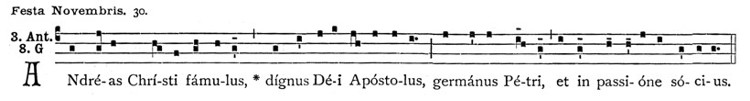

Nel 1426 Pandolfo Malatesta (zio di Cleofe, per la quale Dufay aveva scritto il suo primo mottetto, Vasilissa, ergo gaude, nel 142o), aveva fatto restaurare la chiesa di Sant'Andrea a Patrasso, unica diocesi latina in territorio bizantino, della quale egli era arcivescovo. Probabilmente per l'inaugurazione della chiesa rinnovata, Dufay scrisse questo mottetto lieto e festoso, scegliendo il tenor opportunamente nella terza antifona «ad Laudes et per Horas Andreas Christi famulus in Festo Sancti Andreae Apostoli».

Il testo è in italiano, [...] un sonetto, che Dufay non musica però per intero da capo a fondo, bensí sovrapponendo e distribuendo i primi otto versi e gli ultimi sei tra le quattro voci superiori della composizione: le due quartine vengono eseguite dal triplum e dal contratenor I; le due terzine dal motetus e dal contratenor II, che ovviamente, avendo soltanto sei versi invece di otto, debbono badare a consumarli piú lentamente. Il cantus firmus gregoriano è affidato al tenor, nel registro grave, per valori allungati [...]. [La sesta voce, detta solus tenor si deve intendere come specie di basso continuo ante litteram, probabilmente strumentale e ad libitum.]

| canone strum. |

||||

| sonetto | triplum contratenor I |

Apostolo glorioso, da Dio electo a evangelegiare al populo greco la sua incarnacion che v'era seco. |

talea 1 | tenor color 1 |

| Et cusì festi senza alcun suspecto, | talea 2 | |||

| et

eligisti Patrasso per tuo lecto et per sepulcro questo sancto speco. |

||||

| Prego te: preghime retrove teco | talea 3 | color 2 | ||

| per li tuoi merti nel devin conspecto. | talea 4 | |||

| motetus contratenor II |

Cum tua

doctrina convertisti a Christo Tutto el paese, et cum la passione et morte |

talea 1 | tenor color 1 |

|

| che qui portasti in croce in su lo olivo. | talea 2 | |||

| Mo è prolasso in errore et facto tristo, | ||||

| sí che rempétraglie gracia sì forte | talea 3 | color 2 | ||

| che recognoscano Dio vero et vivo. | talea 4 |

Il mottetto è preceduto da un vivace introitus strumentale, con una melodia del triplum che si slancia argutamente in alto, tosto imitata a canone dal motetus [...]. Contratenor I e contratenor II entrano nell'ordine anch'essi, sul finire dell'introitus [...].

Segue il coro a quattro voci, piú i bassi fondamentali del tenor, con le parole incrociate, in un gioco duttile di alternanze ritmiche, di oscillazioni, di brevissimi frammenti a canone, per mai piú di due o tre note, tutto un fluido integrarsi e disintegrarsi delle quattro voci [...].

La sostituzione ritmica a metà del pezzo – un vero e proprio cambio di marcia – rende il passo piú spedito e di conseguenza viene un poco semplificata la complessa tessitura ritmica del primo episodio (disteso sulle taleae prima e seconda).

Il senso della melodia è di giocondità animosa, di freschezza; è evidente che si tratta di un Festmotette, un mottetto festivo. Ci si immagina il coro affidato a chiare voci di ragazzi, con qualcosa di salubremente parrocchiale, sopra la robusta scansione delle armonie nel tenor. Interessante è la condotta armonica: si ha sempre l'impressione di trovarsi in un chiaro tono di Do maggiore, ma le conclusioni (sia quelle dell'introitus strumentale, che quella del mottetto vero e proprio) portano bruscamente, con una cadenza arcaica, in Sol maggiore. Ora, nessun tono gregoriano ha per finalis la nota Do, ma il modo plagale del misolidio, l'ipomisolidio, si muove tra Do e Do [...]. L'incipiente sentimento tonale fa sí che il compositore tratti il modo ipomisolidio come un immaginario modo di Do: il nostro orecchio viene invogliato a credere in questa tonalità [...].

[da Mila, Dufay, p. 141 e segg.]

i. a 3 voci

![]() – Dufay... | Singer Pur | Ars Musici, 1995 (AMP 5035-2)

– Dufay... | Singer Pur | Ars Musici, 1995 (AMP 5035-2)

ii. a 3 voci

iii. a 4 voci + miserere

![]() – score

– score

![]() – Missa Se la face ay pale | The Hilliard Ensemble | 1998 | Hilliard Live HL 1004

– Missa Se la face ay pale | The Hilliard Ensemble | 1998 | Hilliard Live HL 1004

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

Rondeaux / Canzone

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – I-TRbc, Ms. 1377 (olim 90), c. 365r

– I-TRbc, Ms. 1377 (olim 90), c. 365r

![]() – GB-Ob, Canonici misc. 213, c. 5r

– GB-Ob, Canonici misc. 213, c. 5r

Quel fronte signorile

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – GB-Ob, Canonici misc. 213, c. 73r

– GB-Ob, Canonici misc. 213, c. 73r

| A | Craindre vous vueil, doulce dame de pris, Amer, doubter, louer en fair, en dis, Tout mon vivant, en quelque lieu que soye, |

Vi

voglio temere, dolce dama di pregio, amare, venerare, lodare in atti, in parole tutta la vita, dovunque |

|

| B | Et vous donner, m'amour, ma seule joye, Le cuer de moy tant que je seray vis. |

e vi do,

mio amore, mia sola gioia il mio cuore fintanto che avrò vita. |

|

| C | Jamais ne suy annuieux ne pensis Ne douleureux, quant je voy vo clair vis Et vo maintieng en alant par la voie. |

Non sono

mai triste o pensoso o addolorato, quando vedo il vostro viso luminoso e il vostro contegno mentre camminate. |

|

| A | Craindre vous etc. | Vi voglio temere etc. | |

| D | De vous amer cel m'est un paradis, Viru les biens qui sont en vous compris; Faire le doy quoy qu'avenir en doye. |

Amarvi

per me è un paradiso vedendo le doti in voi radunate; lo devo fare, checché ne possa venire. |

|

| E | A vous me rens, lyes mieux que de soye, Joieusement, en bon espoir toudis |

A voi mi

rendo, legato meglio che con la seta, gioiosamente, sempre in buona speranza. |

|

| A | Craindre vous etc. | Vi voglio temere etc. | |

| B | Et vous donner etc. | e vi do, mio amore, etc. |

| Quel fronte signorille in

paradiso scorge l'anima mia, mentre che in sua balia |

|

| streto mi tien mirando il suo bel viso. | |

| I ochi trapassa tutti dei

altri el viso con sí dolce armonia, che i cor nostri se'n via |

|

| pian pian in suso vanno in paradiso. | |

| Quel fronte etc. | |

| streto mi tien etc. |

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

Un tipico esempio di virelai, la cui struttura alterna un refrain (R) a una strofa in Barform la cui terz'ultima sezione riprende la musica del refrain:

| De ma

haulte et bonne aventure, Dont mon deulcesse, Remercye avec ma princesse Amour, qui m'a par pitié pure Fait ouverture De l'espargne de sa richesse. |

Della mia alta e buona sorte, che pone fine al mio dolore, ringrazio con la mia principessa Amore, che per pura pietà ha aperto per me lo scrigno del suo tesoro. | ||

| Apres

l'ennuy de longue attente Soubs feible espoir |

Dopo la pena di una lunga attesa all'insegna di una debole speranza | ||

| Ce

plaisir me paist et contente Sans decevoir. |

questo piacere mi sazia e appaga senza deludermi. | ||

| J'ai

confort doulz pour doleur dure: Choys de maistresse Et secours de plaisant Josnesse, Ou biens de grace et de nature Sont sans mesure Espars d'outrageuse largesse. |

Ho un dolce conforto in cambio di un aspro dolore: scelta di una dama e soccorso della piacevole Giovinezza, in cui i doni di grazia e di natura sono senza limiti sparsi da una generosità smisurata. | ||

| De

ma haulte et bonne aventure, Dont mon deulcesse, Remercye avec ma princesse Amour, qui m'a par pitié pure Fait ouverture De l'espargne de sa richesse. |

|||

| Bel

Acueil entier se presente A mon vouloir |

Bellaccoglienza leale si presenta al mio volere | ||

| Et pour

vieil dueil joye presente Me fait avoir. |

e in cambio di un antico dolore questa gioia mi fa avere. | ||

| Esperance n'est pas parjure De sa promesse, Car j'ay nompareille deesse Et des biens a tel desmesure Que je vous jure Qu'aultre amer me seroit rudesse. |

Speranza non è spergiura nella sua promessa, perché possiedo una dea incomparabile e beni in tale eccesso che, vi giuro, amare un'altra mi sarebbe arduo. | ||

| De

ma haulte et bonne aventure, Dont mon deulcesse, Remercye avec ma princesse Amour, qui m'a par pitié pure Fait ouverture De l'espargne de sa richesse. |

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

71v-73r

– US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

71v-73r

Mottetto isoritmico

![]() – Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

– Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

![]() – I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 180v -

181r

– I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 180v -

181r

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. c. 34r

– GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. c. 34r

![]() – [idem cum divisionibus]

– [idem cum divisionibus]

Un tipico esempio di rondeaux a verso doppio:

| A | He, compaignons, resvelons nous Et ne soions plus en soussy: |

Ehi, compagni, svegliamoci, e lasciamo gli affanni: |

|

| B | Tantost

vendra le temps joly, Que nous aurons du bien trestous. |

presto

verrà la bella stagione, e noi tutti staremo bene. |

|

| C | Laissons dire ces fauls jalous Ce qu'ils veulent, je vous en pry. |

Lasciamo

dire a questi falsi gelosi ciò che vogliono, ve ne prego. |

|

| A | He,

compaignons, resvelons nous Et ne soions plus en soussy. |

||

| D | Quant

est de moy, je boy a vous, Huchon, Ernouls, Humblot, Henry, |

Quanto a

me, io brindo a voi, huchon, Ernoul, Hunblot, Henry, |

|

| E | Jehan,

Francois, Hugues, Thierry, Et Godefrin dira a tous: |

Jehan,

Francois, Hughes, Thierry; e Godefrin dirà a tutti: |

|

| A | He,

compaignons, resvelons nous Et ne soions plus en soussy: |

||

| B | Tantost

vendra le temps joly, Que nous aurons du bien trestous. |

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

Bergerette

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() Kyrie —

Kyrie — ![]() Gloria —

Gloria — ![]() Credo —

Credo — ![]() Sanctus —

Sanctus — ![]() Agnus Dei — Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

Agnus Dei — Dufay: Missa L'Homme

armé / Motets | Hilliard Ensemble | Paul Hillier | ©

1987 | info | book

![]() Gloria ad modum tubae —

Gloria ad modum tubae — ![]() Kyrie —

Kyrie — ![]() Gloria —

Gloria — ![]() Credo —

Credo — ![]() Sanctus —

Sanctus — ![]() Agnus Dei — Dufay: Se la face ay

pale | Early Music Consort of London | David Munrow | © 1974 | info | cover

Agnus Dei — Dufay: Se la face ay

pale | Early Music Consort of London | David Munrow | © 1974 | info | cover

![]() – I-TRbc, Ms. 1375 (olim 88), cc.

97v-425r

– I-TRbc, Ms. 1375 (olim 88), cc.

97v-425r

![]() – Ordinarium missae. Serie 1. tomus 2,

praefatio Lorenzo Feininger, Romae: Societas Universalis Sanctae Ceciliae, 1952

(Monumenta polyphoniae liturgicae sanctae ecclesiae romanae), pp. 1-26.

– Ordinarium missae. Serie 1. tomus 2,

praefatio Lorenzo Feininger, Romae: Societas Universalis Sanctae Ceciliae, 1952

(Monumenta polyphoniae liturgicae sanctae ecclesiae romanae), pp. 1-26.

![]() – Fritz Brodersen © 2006 Werner Icking Music Archive

– Fritz Brodersen © 2006 Werner Icking Music Archive

![]() 1. Introitus —

1. Introitus — ![]() 2. Kyrie —

2. Kyrie — ![]() 3. Gloria —

3. Gloria — ![]() 4. Alleluja —

4. Alleluja — ![]() 5. Credo —

5. Credo — ![]() 6. Offertorium —

6. Offertorium — ![]() 7. Sanctus —

7. Sanctus — ![]() 8. Agnus Dei —

8. Agnus Dei — ![]() 9. Post communio — Dufay: Missa Sancti Jacobi | La

Reverdie | Arcana © 2006 | info | book

9. Post communio — Dufay: Missa Sancti Jacobi | La

Reverdie | Arcana © 2006 | info | book

![]() – Kyrie | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

88v-89r

– Kyrie | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

88v-89r

![]() – Kyrie | I-TRbc, Ms. 1377 (olim 90), cc.

69v-70r

– Kyrie | I-TRbc, Ms. 1377 (olim 90), cc.

69v-70r

![]() – Kyrie | I-TRbc, Ms. 93, cc. 100v-101r

– Kyrie | I-TRbc, Ms. 93, cc. 100v-101r

![]() – Gloria | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

1r-2r

– Gloria | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

1r-2r

![]() – Credo | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

151v-154r

– Credo | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

151v-154r

![]() – Credo | I-TRbc, Ms. 1379 (olim 90), cc.

120v-122r

– Credo | I-TRbc, Ms. 1379 (olim 90), cc.

120v-122r

![]() – Post communio | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc. 57v

– Post communio | I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc. 57v

Di Guillaume Du Fay ci sono pervenute nove messe complete; la seconda in ordine cronologico è la Missa Sancti Jacobi databile attorno al biennio 1426-28 e tramandata in unicum, nella sua forma plenaria, dal codice Q 15 conservato presso il Civico Museo bibliografico di Bologna [...].

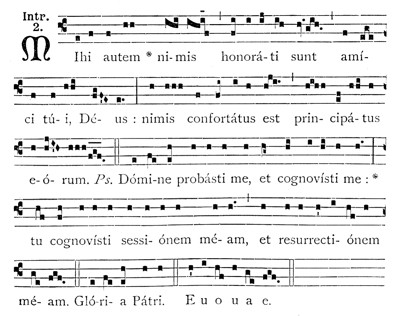

L'Introitus è costruito sul tenor gregoriano Mihi autem del «Commune Apostolorum» [e adottato nel Proprium sanctorum per gli apostoli: Andrea (30 nov.), Tommaso (21 dic.) etc. ed ovviamente anche Giacomo (25 giugno)], ed è composto a quattro voci con il contratenor privo di testo. La repetitio, ovvero la ripresa che segue il versetto (di cui il manoscritto riporta incipit e differentia) è invece a tre voci: il superius, cui è affidata l'intonazione dell'incipit (che precedentemente era sulla linea del tenor), è l'unica voce testata e ricalca la sopradetta melodia gregoriana [...].

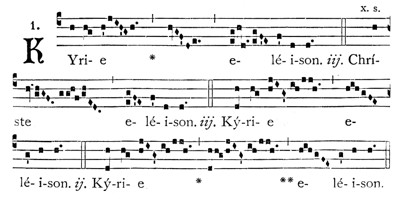

Nel Kyrie, composto

complessivamente da 9 movimenti, con un'alternanza di sezioni a 3 e 2 voci, il superius delle prime sezioni di Kyrie, Christe e Kyrie – peraltro le uniche riportate nei codici di Trento [...]

– riprende, con qualche libertà, come nella repetitio, le

relative melodie gregoriane del Kyrie Cunctipotens

genitor Deus previsto «in festis Apostolorum».

Per quanto

riguarda i «duo» [...] (questo vale anche per tutti i

«duo» di Gloria e Credo): le due parti, entrambe

testate, sono copiate sulla linea del superius una di seguito all'altra:

ciò indica uno sdoppiamento dei cantori del superius,

evidentemente almeno in numero di due. Se si analizzano diversi manoscritti

dell'epoca di Du Fay le parti a due, che nel repertorio liturgico spesso si

alternano a quelle a più voci, vengono notate in differenti modi

fornendo all'esecutore altrettanti diversi modi di affidare le parti ai cantori

[...].

Gloria e Credo, nelle sezioni a tre voci, presentano il testo solamente sotto la linea del superius, e non sono costruiti sulla base di nessuna melodia gregoriana preesistente; gli incipit non sono riportati in quanto intonati dall'officiante; dettaglio non trascurabile per comprendere come quest'opera sia stata copiata, nel testimone bolognese, in stretta relazione con una sua precisa e concreta pratica liturgica.

Alleluya e relativo versetto – Hispanorum clarens stella – sono a quattro voci con l'incipit affidato al tenor e il contratenor privo testo (analogamente all'Introitus).

II testo del versetto, di cui allo stato attuale delle ricerche non è stato rinvenuta nessuna fonte parallela, è in ritmo ottonario e si riferisce eccezionalmente al santo 'spagnolo' [di Giacomo Isidoro narrò un suo viaggio in Spagna] – mentre tradizionalmente il versetto dell'Alleluya è in prosa ed è, nel proprio di San Giacomo, il testo generico del «Commune Apostolorum». Si può ipotizzare che Du Fay abbia avuto tra le mani del materiale testuale, e forse melodico, legato a una particolare tradizione liturgica, conoscendo la quale si potrebbero avere indizi aggiuntivi per poter stabilire con maggior certezza la committenza di quest'opera. [...]

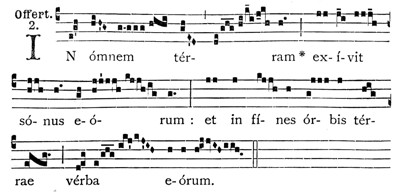

L'Offertorium, a quattro voci, ancora una volta

testimonia l'assenza di testo sotto la linea del contratenor; il tenor riprende come cantus firmus la parte centrale della melodia

gregoriana dell'Offertorium del «Commune Apostolorum».

L'inizio e la parte centrale sono scritte solo a tre voci; il dato anomalo

è che la voce mancante è quella del tenor. Margaret Bent,

in un recente colloquio, ha ipotizzato – come già in altri casi nel

Q 15 – che là dove la scrittura è a tre voci in

realtà la linea del contratenor sia frutto dell'iniziativa del

copista, e che quindi la volontà del compositore fiammingo fosse

piuttosto quella di alternare frasi a due voci (superius I e II)

ad altre a quattro voci così come avviene in molti mottetti isoritmici

coevi.

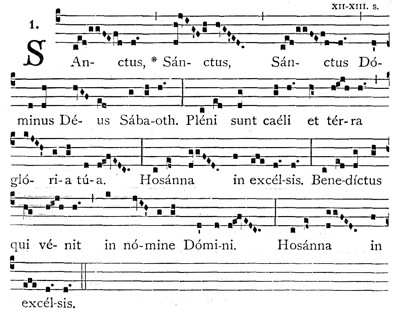

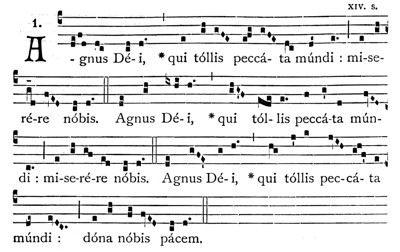

Sanctus e Agnus Dei hanno caratteristiche tra loro

analoghe: sono composti a quattro voci – in alternanza con sezioni in

«duo» – su cantus firmus affidato al tenor; il

primo è il Sanctus dell'«Ordinarium II», il secondo è

l'Agnus Dei «In dominicis per annum, XI». Per la prima volta le

quattro voci sono interamente testate [...].

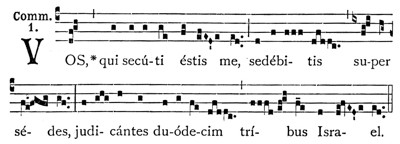

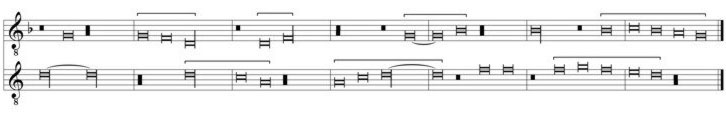

Per quanto riguarda il Postcommunio, il Q15 riporta solamente la linea del superius – che ricalca fedelmente la melodia dell'antifona alla Comunione del «Commune Apostolorum» – e la linea del tenor, priva di testo. In calce al foglio cxxixv troviamo tuttavia la seguente scritta: «Si trium queras | a summo tolle figuras | et simul incipit | dyatessaron in subeondo» (se vuoi una terza voce, prendi la melodia superiore e fin dall'inizio cantala una quarta sotto). Si tratta della prima descrizione e testimonianza in continente della pratica del fauxbourdon, una prassi già codificata e in uso da tempo in area anglosassone, che probabilmente Du Fay aveva conosciuto attraverso le esibizioni liturgiche di cantori e strumentisti al seguito della delegazione inglese del vescovo di Lichfield e Norwich al Concilio di Costanza nel 1416. Si tratta di quella «nouvelle pratìque | de faire frisque concordance» (la nuova tecnica di fare una rinnovata concordanza) secondo la «contenance angloise» propria di John Dunstable così descritta da Martin le Franc nel poema Le champion des dames (1461-62) e fatta poi propria dallo stile francese e fiammingo.

Dall'analisi prettamente stilistica e compositiva delle varie parti che qui abbiamo delineato e da ulteriori elementi di carattere codicologico, messi in luce da Margaret Bent (Lucca 1995), è desumibile che Du Fay non avesse in origine progettato un Ordinarium compiuto, né tanto meno una messa completa del Proprium.

Kyrie, Gloria e Credo formano un insieme coerente, composto in uno stile più arcaico legato a quella che la musicologia tedesca ha definito Kantilenen-Messe; è credibile supporre che gli altri movimenti siano stati aggiunti, a questo blocco preesistente, in un secondo momento per dare risposta a una specifica committenza o per un'occasione particolare.

L'analisi codicologica ha dimostrato che il compilatore del Q 15 – dopo una prima fase intrapresa nei primi anni '20 del Quattrocento probabilmente a Padova – aveva iniziato a lavorare a una nuova sezione del manoscritto dopo una pausa di qualche anno, inaugurandola proprio con la Missa Sancti Jacobi (f. cxxi); la ripresa della redazione avvenuta da parte dello stesso copista a Vicenza, può essere fatta risalire agli anni '29-'30, termine ante quem dell'intera composizione.

Gli strettissimi rapporti tra le vicende del codice e del suo ancora ignoto compflatore con Pietro Emiliani – vescovo di Vicenza dal 1409 al 1433 –, il ruolo di preminenza che l'opera di Du Fay ha nel codice sottolineata anche dalla miniatura che rappresenta San Giacomo (una delle tre presenti in tutto il Q 15), la devozione di Emiliani per il santo 'spagnolo', oltre a una serie di altri elementi documentari, hanno portato Margaret Bent a ipotizzare che ci sia stata una committenza da parte del vescovo al musicista fiammingo : la Missa Sancti Jacobi «potrebbe essere stata concepita come una parte del repertorio che Emiliani aveva destinato alla commemorazione della propria morte» (Bent, Vicenza 2003).

Ciò non toglie che possa ancora rimanere aperta l'ipotesi, da altri studiosi avanzata e che necessiterebbe di ulteriori indagini, che lega questa composizione alla città di Bologna. Negli anni immediatamente precedenti alla seconda redazione del codice, Du Fay si trovava con certezza in questa città [...]. Il cardinale Louis Aleman, agostiniano, faceva capo alla chiesa di San Giacomo Maggirore, a tutt'oggi sede della comunità agostiniana di Bologna: come trascurare l'ipotesi che ci sia un legame tra questa chiesa, sede del protettore di Du Fay, e la composizione di una messa dedicata proprio a San Gia como Maggiore?

A sostegno dell'ipotesi « bologna» possiamo aggiungere un'interessante constatazione: tra i corali della chiesa di S. Giacomo esiste un Officio (Ms. 4108) dedicato all'apostolo in cui compaiono due responsori ritmici il cui metro è l'ottonario, proprio come nel già citato « anomalo» versetto dell'Alleluya Hispanorum clarens stella. Questa concordanza ritmica e tematica (come abbiamo visto il testo fa diretto riferimento al santo) potrebbe legare l'origine di questo versetto a una tradizione propria della comunità agostiniana bolognese per la festa del santo patrono [...].

L'uso degli strumenti nella Missa Sancti Jacobi – giustificato già nel manoscritto dalla puntuale omissione de testo in alcune voci, coerentemente con la struttura compositiva dei brani – è corroborato da un'importante testimonianza, perlopiù sconosciuta, che fino ad ora non è mai stata messa in luce negli studi su Du Fay. Nella Historia di Bologna redatta da Cherubino Ghirardacci (1519-1598) si narra che il 16 giugno 1426 Louis Aleman fu nominato cardinale con una grande cerimonia a San Petronio in cui «si canta una solenne Messa [...] con suono di organi e vari strumenti». Che si trattasse addirittura della stessa Missa Sancti Jacobi? [...]

D'altra parte, come aveva osservato Heinrich Bessler nella prefazione alla sua edizione dell'integrale delle messe di Du Fay «il mutamento stilistico nella musica del xv secolo risiede nel sempre maggiore uso della voce contro gli strumenti [...]. Se si confronta la prima e l'ultima Messa di Du Fay sotto questo punto di vista, lo svolgimento è ovvio [...]. Nei primi anni di Du Fay prevaleva l'ideale dell'insieme vocale e strumentale» (Roma, 1960). Tali considerazioni sembrano calzare particolarmente bene per la Missa Sancti Jacobi che testimonia questa fase di transizione stilistica nella stratificazione e coesistenza di diversi procedimenti compositivi. [...]

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

134v

– GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

134v

| A | Mon chier amy, qu'avés vous empensé De rettenir en vous merancolie, |

Mio caro amico, perché avete deciso di serbare in voi la malinconia. |

| A | Se Dieux vous a un bon amy osté Et dessevré de vostre compagnie? |

Se Dio vi ha tolto un buon amico e l'ha separato dalla vostra compagnia, |

| B | Ne mettés pas en abandon la vie; Priés pour luy, laissiés ce dueil aler; Car une fois nous fault ce pas passer. |

non rinunciate alla vita, pregate per lui, scordatevi il dolore. Un giorno toccherà anche a noi. |

| A | Vous savés bien, contre la volunté De Jhesucrist, ne la verge Marie, |

Voi ben sapete che contro il volere di Gesú Cristo e della vergine Maria |

| A | Nuls hom ne puet, tant soit hault eslevé De science ne de noble lignie. |

nessun uomo ha potere, per quanto sia grande la sua sapienza o la nobiltà di rango. |

| B | Tous convenra fenir, je vous affie; il n'i a nul qui en puist eschaper, Car une fois nous fault ce pas passer. |

Tutto dovrà finire, ve lo assicuro, non c'è nessuno che possa evitarlo. Un giorno toccherà anche a noi. |

| A | Pour tant vous pri, soiés reconforté Et recepvés en gré, je vous supplie, |

Perciò vi prego, rincuoratevi e gradite, vi supplico, |

| A | Ces trois chapiaux en don de charitté; Autre nouvel ne truis en no partie, |

queste tre stanze come dono amorevole; altro di nuovo non trovo da parte mia |

| B | Pour remettre vo cuer en chiere lie. Ne pensés plus a celui recouvrer: Car une fois nous fault ce pas passer.] |

per riportarvi l'allegria nel cuore: non pensate piú di riaverlo in vita. Un giorno toccherà anche a noi. |

| envoi Amis, la mort ne poons eschever; Car lune fois nous fault ce pas passer. |

congedo Amici, non possiamo sottrarci alla morte: un giorno toccherà anche a noi. |

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

Mottetto

![]() – Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

– Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

![]() – O Gemma Lux: The Complete Isorhythmic Motets | Huelgas-Ensemble, Paul Van Nevel | Harmonia Mundi France

© 2000 | info

– O Gemma Lux: The Complete Isorhythmic Motets | Huelgas-Ensemble, Paul Van Nevel | Harmonia Mundi France

© 2000 | info

![]() – Guillaume Dufay, Cantica Symphonia | Quadrivium | Glossa

© 2005 | info

– Guillaume Dufay, Cantica Symphonia | Quadrivium | Glossa

© 2005 | info

![]() – I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 23v -

25r

– I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc. 23v -

25r

![]() – © 1995 Ed. Alejandro Planchard (Diamm)

– © 1995 Ed. Alejandro Planchard (Diamm)

![]() – © 2003 Ed. M.A.B.

Soloists

– © 2003 Ed. M.A.B.

Soloists

![]() – © 2003 Ed. Steven Langley Guy

– © 2003 Ed. Steven Langley Guy

![]() – © 2005

Ed. Philip Legge

– © 2005

Ed. Philip Legge

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

Chanson

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

71v-73r

– US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

71v-73r

Ballata

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

133v–134r

– GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

133v–134r

| ripresa | Passato è il tempo omai di quei pensieri che mi solea tôr pace, et or forte mi spiace tal che mi diede già longi martiri. |

|

| piede | Ancor piú mi tormenta il grande errore che m'ha condutto a tanta estrema vita. |

|

| piede | Se amato avessi cosa di valore serìa mia pena con men doglia uscita. |

|

| volta | Però convengo al tutto far partita del passato piacere e 'n questo provedere: perder lietate e rinnovar sospiri. |

|

| ripresa | Passato è il tempo omai di quei pensieri che mi solea tôr pace, et or forte mi spiace tal che mi diede già longi martiri. |

Ballade

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. cc.

53v-54r

– GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. cc.

53v-54r

![]() – Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 6: Cantiones, a cura di Heinrich Besseler, Rome : American

institute of musicology, 1964, p. 36.

– Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 6: Cantiones, a cura di Heinrich Besseler, Rome : American

institute of musicology, 1964, p. 36.

| A | Resvelliés vous et faites chiere lye Tous amoureux qui gentillesse amés; |

Svegliatevi e gioite, voi tutti innamorati che amate cortesia; |

| A | Esbatés vous, fuyés merancolye, De bien servir point ne soyés hodés. |

divertitevi, fuggite malinconia, non stancatevi di ben servire. |

| B | Car au jour d'ui sera li espousés, Par grant honneur et noble seignourie; Se vous convient ung chascum faire feste, Pour bien grignier la belle compagnye Charle gentil, c'on dit de Maleteste. |

Proprio oggi avran luogo le nozze, con grande sfarzo e fasto sontuoso; ciascuno di voi deve fare festa perché si diverta la bella compagnia del nobile Carlo, detto di Malatesta. |

| A | Il a dame belle et bonne choysie, Dont il sera grandement honnourés; |

Ha scelto bella e buona dama, dalla quale gli verrà grande onore; |

| A | Car elle vient de tres noble lignie Et de barons qui sont mult renommés. |

perché discende da nobilissimo lignaggio e da signori di alta rinomanza. |

| B | Son propre nom est Victore clamés; De la colonne vient sa progenie. C'est bien rayson qu'a vascule requeste De ceste dame mainne bonne vie Charle gentil c'on dit de Maleteste. |

Il suo nome è Vittoria, dalla Colonna viene la sua stirpe. E dunque naturale che per l'amore (?) di questa dama abbia vita felice il nobile Carlo, detto di Malatesta. |

Mottetto isoritmico

![]() – Dufay: Missa Sancti

Jacobi | La Reverdie | Arcana © 2006 | info | book

– Dufay: Missa Sancti

Jacobi | La Reverdie | Arcana © 2006 | info | book

![]() – [versione strumentale] Id.

– [versione strumentale] Id.

| triplum | talea 1 | Rite maiorem Iacobum canamus Ordinis summi decus o fidelis Blanda sii semper tibi sors viator Exite laudes hominum patrono. |

Celebriamo degnamente Giacomo il Maggiore, eminente nelle schiere celesti: o pellegrino a lui devoto, possa sempre arriderti la sorte! Sgorgate, lodi al protettore dell'umanità! | tenor contrat. color 1 |

| talea 2 | Rebus est Ester paribus Yhesus Tam novas Christi facies uterque Visit ut Petrus seguitar magistrum Spente dilectus fieri [vocatur]. |

Egli è fratello e in tutto simile a Gesù, contemplò il volto trasfigurato di Cristo, come Pietro seguì senza bisogno di esortazioni il Maestro, ad essere il prediletto fosti chiamato. | ||

| talea 3 | Audivit vocem lacobi sonoram Corda divinis penitus monentem Legis accepte phariseus hostis Ora conversus lacrimis rigavit. |

II fariseo, ostile alla retta novella, udì la tonante voce di Giacomo che nel profondo del cuore lo ammoniva alle cose divine: convertitosi, il suo volto si inondò di lacrime. | color 2 | |

| talea 4 | Vinctus a turba prius obsequente Cum magus sperar Iacobum ligare Vertit in penas rabiem furoris Respuit tandem magicos abusus. |

Il mago che sperava di gettare in catene Giacomo, incatenato lui stesso dalla folla a lui in passato obbediente, mutò in contrizione l'odio rabbioso e rinnegò finalmente le perversioni della magia. | ||

| motetus | talea 1 | Arcibus summis miseri reclusi Tanta qui fidunt Iacobo merentur Vinculis ruptis peciere terram Saltibus gressu stupuere planam. |

Gli sventurati prigionieri in eccelse roccaforti – tanta è la fortuna di chi confida in San Giacomo – spezzate le catene, raggiungono sani e salvi con un balzo la terra sottostante, stupefatti per una tale evasione. | tenor contrat. color 1 |

| talea 2 | Sopor annose paralisis altus Accitu sancti posuit rigorem Novit ut Christi famulum satelles Colla dimisi venerans ligatum. |

All'invocazione del Santo, il profondo torpore di una paralisi di anni cessò; il soldato, non appena lo riconobbe iseguace di Cristo, gli sciolse le membra, ossequiando il prigioniero. | ||

| talea 3 | Tu patri natum laqueis iniquis Insitum servas duce te precamur Jam mori vi non metuat viator At suos sospes repetat penates. |

Tu riconduci al padre il figliolo ingiustamente gettato in catene: ti imploriamo, sii nostra guida, sì che il pellegrino non paventi di morire per mano violenta, ma faccia ritorno incolume presso il suo focolare. | color 2 | |

| talea 4 | Corporis custos animeque fortis Omnibus prosis baculoque sancto Bella tu nostris moveas ab oris Ipse sed tutum tege iam Robertum. |

O valente protettore dell'anima e del corpo, sostienici tutti, e col tuo benedetto bordone tieni lontane le guerre dai nostri lidi: ma soprattutto proteggi e sii scudo a Roberto! |

Chanson

![]() – 1. [2 voci e strumenti] Dufay: Se la face ay pale | Early Music Consort of London | David

Munrow | © 1974 | info | cover

– 1. [2 voci e strumenti] Dufay: Se la face ay pale | Early Music Consort of London | David

Munrow | © 1974 | info | cover

![]() – 2. [organo] Id.

– 2. [organo] Id.

![]() – 3. [organo, altra

versione] Id.

– 3. [organo, altra

versione] Id.

![]() – 4. [strumentale] Id.

– 4. [strumentale] Id.

![]() – 1. [2 voci] Dufay:

Complete secular music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– 1. [2 voci] Dufay:

Complete secular music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – 2. [2 voci, altra

versione] Id.

– 2. [2 voci, altra

versione] Id.

![]() – 3. [strumentale] Id.

– 3. [strumentale] Id.

![]() – Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

– Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. cc.

53v-54r

– GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213. cc.

53v-54r

![]() – I-TRbc, Ms. 1376 (olim 89), cc.

424v-425r [strumentale]

– I-TRbc, Ms. 1376 (olim 89), cc.

424v-425r [strumentale]

![]() – Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 6: Cantiones, a cura di Heinrich Besseler, Rome : American

institute of musicology, 1964, p. 36.

– Guglielmi Dufay

Opera Omnia. 6: Cantiones, a cura di Heinrich Besseler, Rome : American

institute of musicology, 1964, p. 36.

![]() – Ed. da I-TRbc 89 [dd]

– Ed. da I-TRbc 89 [dd]

| Se la face ay pale La cause est amer C'est la principale Et tant m'est amer Amer qu'en la mer Me voudroye voir Or scet bien de voir La belle a qui suis Que nul bien avoir Sans elle ne puis |

a b a b b c c d c d |

Se ho il viso pallido la causa è l’amare è la principale. E tanto mi è amaro amare che in mare vorrei vedermi Or sappia per vero la dama cui appartengo che avere qualche bene senza di lei non posso |

Se pallido ho il viso la causa è l'amore per cui son confuso E tanto m'è amaro amare che in mare disperdermi aspiro Lo sappia il mio faro: a lei dico sì Più nulla m'è caro se lei non è qui |

| Se ay

pesante malle De dueil a porter Ceste amour est male Pour moy de porter Car soy deporter Ne veult devouloir Fors qu'a son vouloir Obeisse et puis Qu'elle a tel pooir Sans elle ne puis |

Se ho un pesante fardello di dolore da portare è questo amore ch'e male per me da sopportare perché son tenuto lontano né voglio cedere se non il suo volere assecondare e poiché lei ha tale potere senza di lei non posso |

Se grave mi pesa il duolo portare è amore, quel male che a me fa penare. Perché sopportare l'incerta risposta che incombe e sovrasta? Ma lei può, così a me nulla resta se lei non è qui |

|

| C'est

la plus reale Qu'on puist regarder De s'amour leiale Ne me puis guarder Fol sui de agarder Ne faire devoir D'amour recevoir Fors d'elle je cuis Se ne veil douloir Sans elle ne puis |

È la creatura più regale che si possa vedere Il suo amore con lealtà non posso evitare Sono folle a preoccuparmi di non desiderare di ricevere amore fuorché da lei ma credo che se non voglio soffrire senza di lei non posso |

È lei la più vera che al mondo io vedo: con fede sincera ancor mi concedo Son folle se credo poter mai sopire d'amore il sentire che infiamma bensì non so che patire se lei non è qui |

|

| [trad. metrica d.d.] |

![]() – Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

– Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

![]() – O

Gemma Lux | Huelgas Ensemble | Paul Van Nevel | Harmonia Mundi

© 1999 | info | cover

– O

Gemma Lux | Huelgas Ensemble | Paul Van Nevel | Harmonia Mundi

© 1999 | info | cover

![]() – I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc.

34v-36r

– I-TRbc, Ms. 1379 (olim 92), cc.

34v-36r

| introito | Supremum est mortalibus bonum pax, optimum summi Dei donum; |

falsobordone | |

| color 1 | talea 1 | pace

vero legum prestancia viget atque retti constancia; pace dies solutus et letus, |

|

| nocte sompnus trahitur quietus; | tenor tacet | ||

| talea 2 | pax

docuit virginem ornare auro cornam crinesque nodare; |

||

| pace rivi psallentes et aves | falsobordone | ||

| talea 3 | patent

leti collesque suaves; pace dives pervadit viator, tutus arva incolit arator. |

||

| tenor tacet | |||

| color 2 | talea 4 | O

sancta pax, diu expectata, mortalibus tam dulcis, tam grata, |

|

| falsobordone | |||

| talea 5 | sis

eterna, firma, sine fraude, fidem tecum... |

||

| ...semper esse gaude, | falsobordone | ||

| talea 6 | et qui

nobis, o pax, te dedere, possideant regnum sine fine: |

||

| falsobordone | |||

| tenor | sit noster hic pontifex eternus | ||

| omoritmico | Eugeníus et rex Sigismundus. | ||

| coda | A... | falsobordone | |

| ...men |

![]() – Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

– Machaut/Dufay:

Mottetten | Helga Weber Ensemble | Renaissance der Renaissance

© 1990 | info | cover

![]() – Guillaume Dufay

· Sacred music from Bologna Q 15 | The Clerks Group | Edward

Wickham, dir. | Signum © 2000 | info | cover

– Guillaume Dufay

· Sacred music from Bologna Q 15 | The Clerks Group | Edward

Wickham, dir. | Signum © 2000 | info | cover

![]() – "LOUT" Recordings | Collegium Cantorum | Timothy Kendall, dir.| Cantare © 2008 | info

– "LOUT" Recordings | Collegium Cantorum | Timothy Kendall, dir.| Cantare © 2008 | info

![]() – I-Bc, Ms. Q 15, cc. 247v-248r

– I-Bc, Ms. Q 15, cc. 247v-248r

![]() – GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213, cc.

53v-54r

– GB-Ob, Ms. Canon. Misc. 213, cc.

53v-54r

![]() – I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

57v-58r [strumentale]

– I-TRbc, Ms. 1374 (olim 87), cc.

57v-58r [strumentale]

![]() – da Luciano

Sampaoli, Guillame Dufay. Un musicista alla corte dei Malatesta,

Rimini: Luisè, 1985.

– da Luciano

Sampaoli, Guillame Dufay. Un musicista alla corte dei Malatesta,

Rimini: Luisè, 1985.

| strofa 1 | Vasilissa, ergo gaude, Quia es digna omni laude, |

Gioisci

imperatrice perché sei degna di ogni lode. |

canone |

| Cleophe, Clara gestis A tuis de Malatestis, In Italia principibus Magnis et nobilibus. |

Cleofe,

resa famosa dalle gesta della stirpe dei Malatesta, principi italiani grandi e nobili. |

talea 1 | |

| strofa2 | Ex tuo

viro clarior, Quia cunctis est nobilior: Romaeorum est, despotus, Quem colit mundus totus; |

Ancora

piú gloriosa per tuo marito che è il piú nobile di tutti; è il despota dei Romei che tutto il mondo ossequia. |

|

| In

porphyro est genitus, A deo missus coelitus. |

È

nato nella porpora e da Dio è stato inviato dal cielo. |

talea 2 | |

| strofa 3 | ]uvenili aetate pollens Et formositate volens, Multum genio feconda Et utraque lingua faconda Ac clarior es virtutibus Prae aliis bis omnibus |

Di

giovinezza abbondi e di bellezza propizia, molto fertile in ingegno e versatile in entrambe le lingue, tu sei gloriosa per virtù prima di altro, sopra di tutto. |

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() –Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

–Tempio dell'onore e

delle vertù | Cantica symphonia | © 2005 | info | cover

![]() – GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

133v–134r

– GB-Ob, Canonici misc. 213, cc.

133v–134r

| fronte | piede | Vergene bella che, di sol vestita, coronata di stelle, [1] al Sommo Sole [2] piacesti sì che'n te sua luce [3] ascose; |

| piede | Amor me spigne a dir di te parole, ma non so cominzar senza tu' aita, e di Colui ch'amando in te si pose. [4] |

|

| sirma | Invoco lei che ben sempre rispose chi [= a chi] la chiamò con fede: Vergine s'a mercede. |

|

| Miseria estrema delle umane cose già mai ti volse, [5] al mio priego t'inchina: soccorri alla mia guerra bench'i' sia terra [6] e tu del Ciel reina. |

||

![]() – Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

– Dufay: Complete secular

music | Medieval Ensemble of London | © 1980 | info | cover

![]() – US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

22v-23r

– US-NHub, Chansonnier Mellon, c.

22v-23r

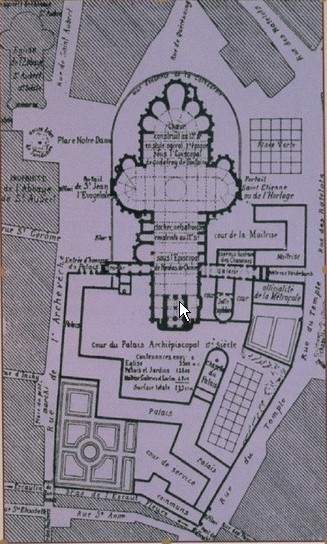

L'attuale cattedrale barocca di Cambrai, intitolata a Notre-Dame de Grâce [fig. 1], fu completata nel 1703 (il campanile è del 1876), e non ha nulla a che vedere con l'antica e imponente cattedrale gotica, dove studiarono i grandi musicisti del Quattrocento, fra cui Dufay e Josquin.

L'antica cattedrale, iniziata nel 1148 e terminata nel 1251 (ma consacrata solo nel 1472), sorgeva nei pressi dell'attuale chiesa di Saint-Géry, dove oggi è un giardinetto pubblico. Era fra le più maestose d'Europa e annoverate fra le «meraviglie dei Paesi Bassi». Eccone la pianta e un disegno seicentesco:

Dopo la rivoluzione francese, a seguito della proclamazione della Costituzione civile del clero (1791) perse le sue rendite. Dannegiata l'anno successivo, fu adibita a granaio nel 1793. Nel 1796 venne venduta a un privato che poco per volta la smantellò per rivendere le pietre. Nel 1809 durante un temporale crollò il campanile.

Rimangono due disegni del pittore Van der Meulen (sopra), i piani cartografici militari della città (1695), i rilievi fatti per un progetto mai realizzato (1805, sopra) di un monumento al teologo François Fénelon (1651-1715) seppellito nell'abside della cattedrale, e un acquarello di un soldato inglese del 1815.

L'affresco della cappella privata dei Medici (Palazzo Medici Ricciardi, Firenze) è il capolavoro di Benozzo Gozzoli (1421-1497). Realizzata nel 1459, l'allegoria dei re magi rimanda a un preciso avvanimento, il trasferimento del Concilio di Basilea (1431) a Firenze (1438-39) che provocherà a breve termine il Piccolo Scisma (1439-1449), a lungo termine la Riforma Protestante.

Il Concilio di Firenze sperava di ricomporre lo Scisma d'Oriente (1054) sulla base di una mutata disponibilità dell'Imperatore d'Oriente, sempre più pressato dai Turchi (Bisanzio – e con lei l'Impero – cadrà nel 1453).

In realtà la tappa fiorentina (terza fase del Concilio di Basilea) cercava soprattutto di distrarre dalla crisi che si era aperta fra chiesa tedesca e papato (nella figura di Eugenio IV).

Il Concilio di Basilea, aveva aperto i suoi lavori nel 1431 riconfermando il primato conciliare su quello papale, primato stabilito dal Concilio di Costanza (1414-1418). Eugenio IV, eletto in quei giorni, contrario alle decisioni del Concilio, lo sciolse per indirne un'altro a Bologna. Ma i conciliaristi di Basilea, sulla base del loro primato, dichiararono vacante la sede papale.

Intervenne l'Imperatore Sigismondo (1433), da poco eletto, ma non ancora incoronato: il Concilio rimaneva a Basilea ma era da rifare. Ritornato Sigismondo in patria, Eugenio IV fu attaccato dai Colonna (famiglia del papa predecessore, ripetutamente vessata da Eugenio) che dopo una rocambolesca fuga da Roma fu obbligato a rifugiarsi a Firenze (1434).

Da Firenze Eugenio raccolse le forze è sancì la ripresa del Concilio con sede a Ferrara (1438) rilanciando l'ipotesi di alleanza con Bisanzio. Ma se la delegazione orientale non tardò ad arrivare in Italia, solo una minoranza di conciliaristi (con a capo Nicola Cusano) si recò a Ferrara. I più rimasero a Basilea (fra loro anche Ena Silvio Piccolomini), dichiarando eretico e scismatico Eugenio e, forti dell'appoggio imperiale, elessero nuovo papa Amedeo VIII di Savoia, il più filoimperiale fra i principi italiani (1439).

Fu a questo punto che Eugenio, a Firenze, giocò la carta di avocare il Concilio a sé, cosa che, in ragione dell'alleanza con Bisanzio, fu appoggiata dai Medici soprattutto per scopi propagandistici. Il Concilio ricompose lo Scisma, ma solo a parole. Tornati i delegati in patria, la Chiesa ortodossa non si adeguerà a uniformarsi al rito occidentale.

Di quell'episodio, resta il multietnico consesso in marcia per Firenze, immortalato vent'anni dopo da Gozzoli.

I tre Magi, che appaiono a cavallo, seguono l'ordine di arrivo delle delegazioni bizantine. La prima che giunse a Firenze (parete ovest) era quella del patriarca di Costantinopoli GIuseppe II (il cui cavallo è tagliato dalla ricomposizione secentesca della parete); la seconda (parete sud) è quella dell'imperatore d'Oriente Giovanni VIII Paleologo; e la terza (parete est) quella di suo fratello, il giovane Demetrio.